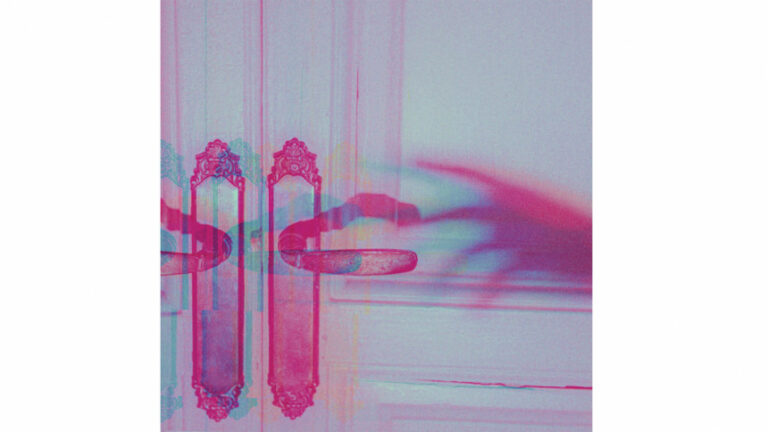

[The Daily Star]雨は夕暮れに降り始め、その冷たい指が、招かれざる訪問者のように家の割れた窓ガラスをなぞった。真夜中までには嵐は激しくなり、風が木々の間を吹き抜け、住居の脆弱な骨組みをガタガタと揺らした。私はドアの前に立ち、変色した真鍮の取っ手を握る手は震えていた。

そのドアは以前そこになかった。そのことに私は確信していた。

私の後ろの部屋は、影と放置された悪臭で重苦しい墓場のようだった。壁は生きているようで、不快な湿気で脈動し、色あせた壁紙はグロテスクな渦を巻いて剥がれていた。私はこの場所に長く留まりすぎたため、その静寂がゆっくりと毒のように骨に染み込んでいった。隅々まで記憶の重みが残っていた。笑い声が苦々しく変わり、約束は口にする前に破られた。

それでも、ドアは...私を呼んでいた。

木は暗く、揺らめくランプの光の中でうねっているように見える、深くぎざぎざの傷跡が残っていた。それはこの世のものではない。私はそれを感じた。手のひらの下で震えるエネルギー、歯がゆくなるような低い振動。

背後では時計が時を刻み、一秒ごとに音が大きくなり、頭蓋骨を打ち付けていた。

「行け」と沈黙がつぶやいているようだった。

ハンドルを回しました。

ドアがきしむ音を立てて開き、そのうめき声は死にゆく獣の嘆きのようだった。その向こうにはホールも道もなく、ただの虚空だった。理解を超えて広がる、大きく口を開けた暗闇の深淵だった。冷たくも暖かくもなく、重みがあり、胸を圧迫し、肺から息を奪っていた。

足元の地面は固く、しかし見えず、空気は鋭く苦い金属の味がした。静寂の中に低く響き渡る音が響き、魂を突き刺すような響きだった。それはメロディーでも声でもなく、その中間にある何か、何か生きているものだった。

振り返ってみると、部屋は以前とまったく同じだった。暖炉のそばの椅子、雑然と積まれた本、窓から落ちる雨が悲しげな跡を描いていた。しかし、部屋はとても小さく、とても遠く感じられ、まるでまったく別の人生のようだった。

ドアはカチッと決然とした音を立てて閉まった。

私は暗闇の中に立ち尽くし、心臓の音が耳の中で鳴り響いていた。その音はだんだん大きくなり、まるで恋人の抱擁のように私を包み込んだ。膝がガクガクし、一瞬、振り返ってドアを引っ掻き、後に残してきたものの慰めを懇願したくなった。

しかし、私は理解したのです。

これは逃避ではありませんでした。

ヤズ・ウディン・オヤンはノートルダム大学の大学入学希望者です。

Bangladesh News/The Daily Star 20250201

https://www.thedailystar.net/star-literature/news/fixed-3813166

関連