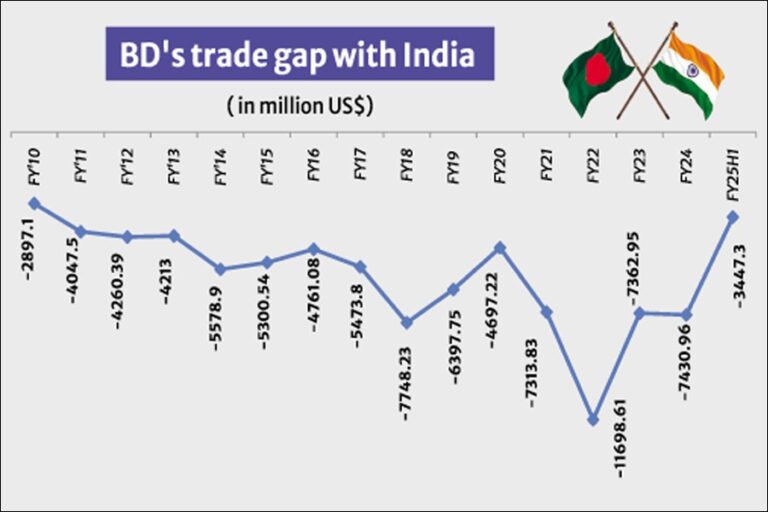

[Financial Express]インドとバングラデシュの貿易関係は良好だが、不均衡である。インドはバングラデシュにとって中国に次ぐ第2の貿易相手国であり、バングラデシュは近年インドの主要輸出市場の一つとなっている。2023~2024年の期間の双方向貿易額は約140億ドルだった。しかし、インドの貿易は圧倒的にインドに有利となっている。2023年には、インドはバングラデシュに約110~113億ドル相当の商品を輸出し、バングラデシュからの輸入はわずか18~19億ドルだった。これは、バングラデシュの年間貿易赤字に相当する。実際、最近の20か月間で、インドの対バングラデシュ貿易黒字は92億2000万ドルであり、したがって、バングラデシュはインドにとって第3位の貿易黒字国となっている。

バングラデシュはインドに黄麻製品、既製服、そしていくつかの農産物を輸出しているが、これらはインドのバングラデシュへの輸出量と比較すると比較的小規模である。インドもまた、綿織物や綿糸から機械、化学製品、消費財、食糧まで、多くのものをバングラデシュに輸出している。バングラデシュがインドから電力と燃料を輸入しているため、エネルギー貿易さえも増加しており、依然として「貿易はインドに有利に傾いている」と、ポリシー・エクスチェンジ・バングラデシュのCEO、M・マスルール・リアズ氏は述べている。インド製品は地域協定に基づきほぼ無税で輸入できるのに対し、バングラデシュの輸出業者はインドで非関税障壁に直面することが多い。その結果、バングラデシュの経済学者や当局者から強く嘆かれている恒常的な不均衡が生じている。「貿易赤字を縮小するためには、商品の輸入を多様化する必要がある」とリアズ博士は提言し、バングラデシュの輸出品目を多様化し、他の供給源から輸入する必要性を挙げている。

最近の出来事が貿易関係にさらなる圧力をかけている。インドは2025年4月、バングラデシュの輸出業者がインドの港を経由して商品(特に衣料品)を第三国に出荷することを可能にしていた積み替え施設を突如撤回した。この積み替え施設の撤回はバングラデシュの輸出物流に影響を及ぼし、バングラデシュの貿易顧問シェイク・バシルディン氏によると、バングラデシュの荷送業者は推定200億タカの損害を被った。バングラデシュ指導部の政変の際、この動きはダッカで攻撃的な行為と受け止められ、ダッカ自身の攻撃的な動きの前兆とされた。広範な貿易赤字と最近のインドの政策再編を背景に、バングラデシュ国税庁(NBR)は、インド製品の一部の流入を食い止め、国内産業を保護する新たな輸入規制を課した。

インドからの輸入禁止品目33点の詳細:バングラデシュのNBR(国家貿易委員会)は、2025年4月の官報公示において、インドからの33カテゴリーの物品の輸入を禁止しました(ネパールとブータンからも同様の制限が課せられます)。これらの制限は、原材料から家庭用品、産業用資材に至るまで、バングラデシュが既にインドから輸入している幅広い製品を網羅しています。主な禁止品目は以下の通りです。

• 紙および包装資材。印刷および包装に使用される紙製品(両面板紙、新聞用紙、クラフト紙、タバコ巻紙など)が禁止されました。これらは印刷、出版、タバコ産業の主要な原材料であり、バングラデシュは自国の製紙工場で代替できることを期待しています。

• 農産物・食品。魚、ジャガイモ、粉ミルクといった主食がリストに含まれています。インドはこれらの主要供給国(インド沿岸州の魚や西ベンガル州のジャガイモなど)ですが、バングラデシュはインドの競争相手を排除することで、自国の漁業、ジャガイモ農家、牛乳加工業者を育成したいと考えています。

• タバコおよび紙巻きタバコの原材料。インドからのタバコの輸入は事実上禁止されています。これには、紙巻きタバコの製造に使用される生のタバコ葉も含まれます(ただし、VAT登録済みのバングラデシュのビディ製造業者は、一時的な特例として生のタバコの茎の輸入を継続することができます)。さらに、紙巻きタバコの巻紙の禁止により、国内のビディおよび紙巻きタバコ工場は国内生産を余儀なくされることになります。

• 繊維原料と生地。インド産の糸と混紡生地、特に陸路による輸入は禁止されています。世界有数の衣料品生産国であるバングラデシュは、これまで自国の衣料品産業において安価なインド産糸と生地を活用してきました。新たな規則は、インドからの輸入品による価格下落から、国内の紡績工場と生地メーカーを保護することを目的としています。

• 建築資材および家庭用家具資材。バングラデシュは、住宅や建物で使用される様々な完成品の輸入を禁止しています。これには、衛生陶器や陶磁器(食器、便器、皿)、フォルミカシート(積層板)、大理石の板やタイルが含まれます。バングラデシュは、建築資材および陶磁器製品の新たな産業育成に意欲的です。

• 機械・電子部品。バングラデシュは、インドからのオートバイ・自転車部品、ラジオ・テレビ部品の輸入を禁止しました。これらの部品は、電子機器や車両の組み立てに必要です。バングラデシュは、これらの輸入を禁止することで、国内の部品メーカーやその他の供給元が不足分を補い、急成長している電子機器・軽工業産業を支えることを期待しています。

注目すべきことに、バングラデシュの輸入禁止措置は、ネパールやブータン(糸やジャガイモなど一部の品目のみが禁止されている)に課したものよりも広範囲に及んでいる。この範囲は、バングラデシュが自国の市場を席巻している特定のインド製品への強い欲求を示している。輸入禁止の背後にある政府の理論的根拠は二つある。一つは、インドの競合企業による国内産業の侵略から国内産業を保護すること、そしてもう一つは第三国製品の迂回ルート(インド経由でバングラデシュに流入する製品)を防ぐことである。これは、これらの品目の国内生産者が国内市場を独占することを意図している。あるNBR関税指令が述べているように、この政策の主目的は「とりわけ繊維、製紙、陶磁器産業における国内産業の競争力を保証すること」である。

地元メーカーはこの動きを歓迎しているものの、バングラデシュの消費財輸入業者や販売業者は懸念を抱いている。これらの製品の代替供給源への移行(あるいは現地生産の加速)によってコストが上昇し、最終的には消費者に損害を与える可能性があると懸念している。しかし、政府はこの試算において、産業全体の利益が短期的な悪影響を上回ると仮定している。以降のセクションでは、経済理論と想定される影響を用いてこの試算を評価する。

貿易理論の適用:国内産業を強化するために一部の輸入品を禁止することは、バングラデシュにとって目新しいことではありません。これは、正当な理由がある場合に国内製造業者が国際競争から免れることを支持する、古くからある貿易・開発理論の多くと合致しています。以下では、そのうちの3つの理論について考察し、それらがなぜ、そしてどのようにこの政策と関連しているかを説明します。

幼稚産業保護。幼稚産業保護理論は、新興国内産業は成熟し、競争力を持つようになるまで、既存の外国企業との競争から保護される必要があると主張します。この理論は19世紀の経済学者フリードリヒ・リストに端を発し、工業化が進む先進国でも採用されました。例えば、1800年代には、アメリカとドイツは新興メーカーを保護するために高関税を課しました。一方、近年では、第二次世界大戦後の東アジア諸国が、鉄鋼、自動車、電子産業の初期発展段階において、これらの産業を保護し、支援してきました。この理論は、新しい産業は当初はコストがかかるものの、時間と国内市場の保護があれば、規模の経済性を達成し、新しい技術を習得し、最終的には世界市場で競争できるようになるというものです。バングラデシュの場合、陶磁器、製紙、軽工業といった「幼稚産業」がこれに該当します。インド政府はこれらの製品の輸入を禁止することで、地元企業に成長のための市場を与えています。希望の理論は、バングラデシュ企業がこの機を捉え、より優れた機械への投資、高品質な製品の生産、そして労働者の能力向上を図るだろうというものだ。そうすれば、数年後には保護なしでも自立できるだろう。そうでなければ、政策立案者たちは、こうした幼稚産業が発展の機会さえ得られないうちに、より安価で高品質な輸入品によって廃業に追い込まれることを懸念している。このアプローチは過去の傾向を彷彿とさせる。あるバングラデシュのコメンテーターが冷淡に指摘したように、保護主義は持続すれば定着し、決して成熟しない「老齢児」を生み出す可能性がある。バングラデシュにとっての試練は、幼稚産業への保護を、永続的な依存を生まないよう、期間限定かつ集中的に活用できるかどうかだろう。

輸入代替工業化(ISI)。輸入禁止は、輸入代替工業化のモデルとも言える。これは、各国が輸入品を国内製品で代替しようとする開発政策である。ISIは20世紀半ばに流行した。インド、ブラジル、メキシコは、繊維から重機械に至るまで、国内製造業の活性化を図るため、高関税、輸入割当、輸入禁止措置を実施した。その目的は、外貨を節約し、国内で雇用を創出し、従来輸入していたものを国内で生産することで、多角化された産業経済を構築することにある。バングラデシュ自身も、過去には比較的緩やかなISIを実践していた。例えば、長年にわたり、国内代替品のある消費財(電子機器、自動車など)に対して、制限的な関税と規制を課していた。25%以上の関税が課されることも珍しくなかった。 33品目の輸入禁止措置は、繊維、食品、消費財などの分野を標的としたISI(国際貿易協定)の新たな一手と見ることもできる。インドからの供給を阻止することで、バングラデシュは国内企業に、インドが既に調達済みの新聞用紙や粉ミルクなどの国産部品を調達させようとしている。ISIは伝統的に、世界に対して様々な成果をもたらしてきた。確かに、工業化の早期化と輸入依存度の低減を促した(例えば、インドは1950年代から1980年代の保護主義体制の下で広大な産業基盤を築いた)。しかし、長期にわたるISIは、競争の欠如により非効率で製造コストが高く、革新性も低かった。バングラデシュの政策立案者はこうした落とし穴を認識しているようで、これらの輸入禁止措置は一時的かつ選択的なものになる可能性を示唆している。主に非資本財が輸入対象となっているという事実は、バングラデシュがハイテク電子機器ではなく、ある程度の生産能力を持つ、あるいは比較的短期間で発展させることができる産業(繊維、農産食品、単純製造業)に重点を置いていることを示唆している。事実上、バングラデシュはインドへの過度の依存を抑制し、膨大な貿易赤字を埋めるために、輸入代替政策を復活させている。しかし、改革と期限設定を組み合わせることで、旧来のやり方を踏襲しないように努めている。

戦略的貿易理論。もう一つの現代的な変種は戦略的貿易理論であり、特定の分野、特に規模の経済性が非常に高い分野や寡占的な競争を特徴とする分野においては、政府の介入によって国内企業が海外で競争力のある足場を築くことができると主張する。1980年代に発展したこの理論は、航空宇宙産業や半導体産業といった例をしばしば挙げている。これらの産業では、国家が国内大手企業(EUにおけるエアバスなど)に補助金を出したり、自国市場を保護して成長を促したりすることで、長期的に世界市場シェアを獲得することを期待する。バングラデシュの輸入規制は、何よりも国内志向であり、短期的な輸出志向とは無関係だが、戦略的な要素が絡んでいる。繊維製品と衣料品は、既にバングラデシュの世界的比較優位である。サプライチェーン(糸と生地)を国内で調達することで、バングラデシュは衣料品輸出部門における戦略的地位を強化できる可能性がある。同様に、医薬品、セラミック、電子部品といった新興産業は、今日では防壁の背後に隠れているものの、戦略的には、将来、企業が競争力を獲得した際にバングラデシュがそれらを輸出できるようになる可能性もある。政府の動きは、より戦略的なレベルでの交渉材料とも解釈できる。輸入制限に踏み切ることで、バングラデシュはインドとの交渉において、より良い条件を引き出す態勢を整えているのかもしれない(例えば、インドに対し、バングラデシュの輸出に対する非関税障壁の撤廃や、積み替え停止といった急激な政策変更の回避を迫るなど)。つまり、バングラデシュは経済主権と輸出多様化の鍵となると考えられる分野の能力開発のために、自由貿易から選択的に撤退することで、戦略的な貿易利益を追求しているのである。

バングラデシュ政策における理論の活用:上記の理論は、バングラデシュの考え方を浮き彫りにしている。同国の政策立案者たちは、今こそ国内産業の育成が急務であると的確に主張している。バングラデシュは中所得国を目指しており、2026年までに後発開発途上国(LDC)からの脱却を目指している。LDCは将来の繁栄のために、海外における貿易優遇措置を段階的に廃止していく。バングラデシュは国内の産業基盤を強化したいと考えている。関税と、現在は一律の輸入禁止措置(異例ではあるが、WTOの途上国向けルールでは一部認められている)を用いることで、バングラデシュは幼稚産業と輸入代替という古い手法を現代の現実に適応させている。短期的な保護主義が、長期的な競争力と多様化につながることが期待されている。過去の経験から、バングラデシュの成功はこの保護段階の管理によって達成されることが示唆されています。そして、責任ある管理がなされれば、国は成功事例(保護された赤ちゃんが輸出のスーパースターに成長するなど)を模倣できるでしょう。管理を誤れば、非効率性が生じ、生産者と消費者にさらなるコスト負担が生じる可能性があります。

バングラデシュの経済・産業への利益:バングラデシュによるインド製品33品目の輸入制限は、単なる外国との競争を制限するためのジェスチャーにとどまらない。経済エネルギーを国内に向け、国内の潜在力を解放するための計算された措置である。経済学者フリードリヒ・リストはかつて、「富を生み出す力は、富そのものよりもはるかに重要である」と説得力のある主張をした。この政策はまさにそれを実現する。すなわち、国内産業が持続可能な成長を推進できるようにするのだ。

地域産業の活性化。インドからの輸入への道が開かれたことで、特に製紙、陶磁器、包装材メーカーをはじめとする地元生産者は、市場シェアの回復と生産量の増加に向けて有利な立場にある。モンノ社やシネプクルセラミックス社のような企業は、生産能力の増強や技術の向上を通じて、拡大する国内市場への対応が可能になるだろう。

雇用創出。この政策は、繊維、農産加工、軽工業の成長を促す雇用創出にもつながると期待されています。インドの糸と競争できなかった繊維工場は、より高い生産能力で稼働できるようになる可能性があり、既存の雇用を維持するとともに、紡績、農業、組立ラインで数千もの新たな雇用を生み出すでしょう。

サプライチェーンの強化。バングラデシュの輸出の大部分を占めるアパレルなどのセクターでは、生地や糸といったインド産の原材料への依存を回避することで、後方連携を強化することができます。国産原材料は付加価値をもたらすだけでなく、長期的には極めて重要なショックからの保護にも役立ちます。

貿易赤字の解消。国内で利益を上げることで、海外に流出するドルの量が減少します。輸入禁止品の一部を代替するだけでも、インドとの年間貿易赤字を数十億ドル削減でき、経済的および地政学的な影響力を高めることができます。

技術向上の促進。より大きな国内市場への参入により、企業は技術向上と革新に意欲的に取り組める。バングラデシュの製薬業界の成功例が示すように、十分な余裕のある事業環境は、国際競争力のある産業の基盤となり得る。

農村生産者の支援。ジャガイモと魚の禁輸措置により、バングラデシュの農家や漁師への需要が再び高まり、農村部の所得向上と貯蔵、養殖、サプライチェーンへの投資促進が促進されます。これらはすべて、食料安全保障と農業の自給自足の強化につながります。

総じて、バングラデシュの戦略は、その堅調な消費市場の恩恵を国内に偏らせている。これらの制約を適切に管理すれば、より多様で強固な産業基盤が構築され、経済的自立に向けた決定的な一歩となる可能性がある。

長期的な影響と戦略的価値:バングラデシュがインドからの輸入品33種の輸入を禁止するという決定は、単なる戦略的転換にとどまらず、経済的自決の革命的な表明と言えるでしょう。ノーベル賞受賞者ムハマド・ユヌス博士の先見の明のあるリーダーシップの下、バングラデシュは受動的な自由化から戦略的な保護主義へと移行しました。これはグローバリゼーションからの撤退ではなく、グローバリゼーションとのバランスの再構築です。ジョン・メイナード・ケインズの有名な言葉にもあるように、「困難なのは新しい考え方を生み出すことではなく、古い考え方から脱却することである」のです。国内産業を保護し、自国の強みを強化するという選択をすることで、バングラデシュは無条件の自由貿易という時代遅れの前提を大胆に放棄しています。

この政策が成功すれば、多様化と活力に富んだ経済の成長が促進される可能性がある。この経済では、同国の伝統である衣料産業に加え、陶磁器、軽工業、農産加工、エレクトロニクスといった分野が繁栄する。対インド貿易赤字は縮小に転じ、バングラデシュはついに、長年目指してきた地域的地政学における経済的影響力と尊敬を獲得するかもしれない。

しかし、今後の道のりは慎重にならざるを得ない。保護主義は、生産性向上と組み合わせなければ、産業を硬直化し、消費者に負担をかけることにもなりかねない。アダム・スミスが警告したように、「同業者が集まることは滅多にない。だが、その会話は結局、公衆に対する陰謀に終わる」のだ。ユヌス氏の課題は、この政策が松葉杖ではなく、踏み石となるようにすることだ。地域産業は、競争力を高め、革新し、競争しなければならない。関税の壁の中で生き残るだけでは十分ではないのだ。

セラジュル・I・ブイヤン博士は、米国ジョージア州サバンナにあるサバンナ州立大学のジャーナリズム・マスコミュニケーション学部の教授であり、元学部長です。sibhuiyan@yahoo.com

Bangladesh News/Financial Express 20250503

https://today.thefinancialexpress.com.bd/views-opinion/bangladesh-india-trade-relations-1746199893/?date=03-05-2025

関連