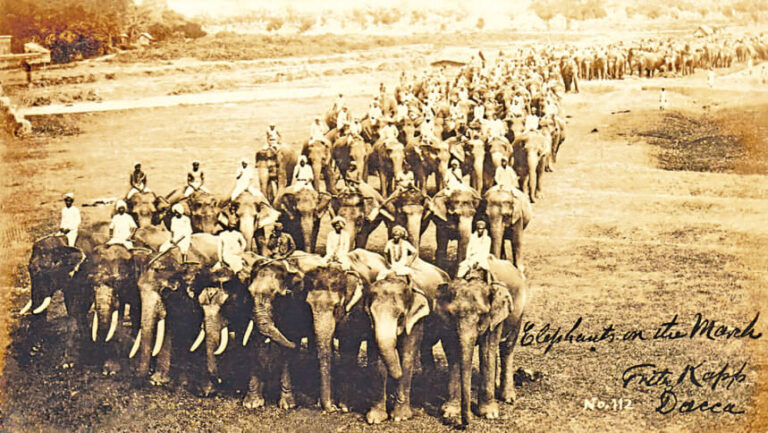

[The Daily Star]今日では活気あふれる首都であるダッカは、かつては荒廃の淵にありました。17世紀、ダッカは東インドで最も繁栄した都市の一つであり、人口は約90万人でした。しかし、1704年にムルシダバードに首都が移ると、飢饉、干ばつ、疫病、そして放置によって、その壮麗さは着実に失われていきました。1872年までに、住民はわずか6万9千人まで減少しました。かつて活気に満ちていたナリンダ、ワリ、アジムプールといった地区は廃墟となり、運河や駐屯地では疫病と腐敗が蔓延しました。こうした衰退のさなか、奇妙な復興が起こりました。それは、組織的に象を捕獲する「ハティ・ケーダ」事業です。この事業によって、ダッカの衰退しつつあった重要性が一時的に回復したのです。

象を撃つのではなく狩る

19世紀の英国当局にとって、「狩猟」は単なるスポーツではなく、名声と権力の象徴でした。大型動物の中でも、象は究極の獲物であり、綿密な遠征によって追い求められました。植民地時代の記録では、象は「狩られる」ものであり、「撃たれる」ことは稀でした。狩猟は支配の儀式を暗示しており、象を即死させるのではなく、勇気と戦略によって制圧するものでした。

19世紀の英国当局にとって、「狩猟」は単なるスポーツではなく、名声と権力の象徴でした。大型動物の中でも、象は究極の獲物であり、綿密な遠征によって追い求められました。植民地時代の記録では、象は「狩られる」ものであり、「撃たれる」ことは稀でした。狩猟は支配の儀式を暗示しており、象を即死させるのではなく、勇気と戦略によって制圧するものでした。

ケダ制度の起源

1770年代、東インド会社はケーダ遠征に再び注目しました。その目的は、軍用輸送における牛車を、兵站と戦闘の両方で活用できる、より強力で多用途な象に置き換えることでした。この時期、銃器、大砲、火薬の使用が急速に拡大していましたが、象は亜大陸全域において、特に辺境開拓と困難な地形への遠征において、依然として戦略的に重要な役割を果たしていました。こうした状況下で、膨大な数の野生の象を植民地国家の独占的な管理下に置くことが急務となりました。

イギリスは象の管理に関してムガル帝国から多くのことを学んだ。ムガル帝国時代に戦争と儀式のために開発された洗練された訓練と飼育のシステムは、地方の王国と後のイギリス統治の両方に影響を与えた。象を捕獲する伝統的な方法には、落とし穴、輪縄(メラ・シカール)、そしてケーダとして知られる木製の柵などがあった。イギリス統治下では、これらの方法が再評価された。安全と人道的理由から、落とし穴はイギリスの直轄領では完全に禁止されたが、一部の藩王国では引き続き使用されていた。徐々にメラ・シカールも廃止されていった。イギリスにとって、ケーダは最も統制が取れ、効果的で、比較的人道的な方法であった。

ダッカケダオフィスとピルカナでの生活

1810年、イギリスはベンガルに軍需品の供給を担当する軍事補給部を設立しました。その主要機能の一つは、軍用象の調達と管理でした。この必要性から、ダッカ・ケーダ事務所が設立されました。地理的にダッカは理想的な立地にあり、野生象が数多く生息するチッタゴン、シレット、トリプラ、カチャール、アッサムといった森林に覆われた丘陵地帯からわずか320キロメートルしか離れていません。さらに、象取引の中心地であったダッカは、ケーダ活動を行う上で費用対効果が高く効率的な物流上の利点を提供しました。

さらに、象牙工芸品に対する国際的な需要は長らく存在していましたが、植民地時代にはこの需要がさらに拡大し、ダッカの象牙産業が活性化しました。

ケーダ事務所の管轄下で、捕獲された象はヨーロッパ人の監督官の監督下に置かれ、その監督下で地元の請負業者と熟練したケーダ作業員が作業を行った。毎年12月にケーダ作業遠征が始まり、3~4ヶ月間続いた。5月までに捕獲された象はダッカの倉庫に運ばれた。そこでクンキ(メス)象の助けを借り、野生の象は11月まで訓練された。訓練を終えた象はバラックポールの軍の倉庫に送られ、そこから全国各地の兵站部隊に配属された。

象を捕獲するためのケーダ遠征は、極めて労働集約的で費用もかさんだ。通常、11月にパンジャリと呼ばれる偵察隊がまず派遣され、冬季の野生象の生息地と移動経路を探る。この隊は約16人の隊員で構成され、食料や装備の運搬を担当する8人の作業員が支援する。狩猟地となりそうな場所が特定されると、約300人のガルア(農夫)が派遣され、その地域全体を包囲した。ガルアの中には12人のサルダール(指導者)がおり、25人ずつのガルアからなる各隊は、ダファダールとバルカンダズ(護衛)の監督下で活動した。遠征隊全体は監督官によって率いられた。常勤雇用されるのはジャマダールと少数の高官のみで、苦力や労働者は必要に応じて通常年間2、3ヶ月の短期契約で雇用された。この仕事には相当な危険が伴い、遠征中に命を落とす参加者も少なくなかった。しかし、ボランティアが不足することは決してありませんでした。

高額な費用がかかったため、ダッカ・ケーダ事務所は1850年代後半になっても利益を上げることができなかった。最終的に1862年、政府は経費削減のため公式ケーダの運営を一時停止することを決定した。しかし、民間の取り組みでは十分な数の象を捕獲することができず、当局は1865年にダッカに政府運営のケーダを復活させた。この時期の象管理制度に関する貴重な記録は、当時のダッカ共同徴税官アーサー・ロイド・クレイ著『ダッカ管区の歴史と統計の主要な項目』(1868年)に記載されている。クレイは、当時ダッカ市内に政府所有の象はいなかったと記している。しかし、サダール警察署の管轄区域内には、地元の地主やヨーロッパ人農園主の名前で34頭の象が登録されていた。政府の象の保管庫は長い間使われていなかったが、その後、復活させる努力がなされた。

ケーダ部門の専門化

ダッカのケーダ事務所に専門的な形を与えたのは、G・P・サンダーソンでした。1875年9月、彼はダッカのケーダ局長に任命されました。長年ダッカに居住したサンダーソンは、近代的な狩猟技術、効率的な行政手続き、そして組織化された商業的枠組みを通して、ケーダ制度全体を再構築しました。彼の監督下におけるケーダ事業の経済的側面は、当時の新聞に掲載された象の販売広告に反映されています。例えば、1882年5月15日付のザ・ヒンドゥー・パトリオット紙には、サンダーソン自身の署名入りの象の販売に関する政府通知が掲載されました。さらにそれ以前の1870年3月31日には、アムリタ・バザール・パトリカ紙がダッカにおける政府所有の象の販売を告知する同様の広告を掲載しており、この商業事業が継続していたことを証明しています。

ピルカーナ:ダッカの象の保管所

ケーダ事務所は一般にピルカーナ(文字通り「象の囲い」)として知られていました。S.M.タイフールは著書『昔の面影 ダッカ』の中で、かつてピルカーナは市の西端、川に近い開けた野原であり、後に東パキスタン・ライフル隊の司令部として使用されたと記しています。19世紀には、民間の地主も規定の料金を支払うことで象をそこに飼育することができました。ピルカーナはインド中央政府の直轄地であったため、ヨーロッパ人の監督官たちは州政府の命令に従うことにしばしば消極的でした。

ピルカナ集積所は川に近かったため、象にとって理想的な場所でした。象の水浴びや水やりは容易で、飼料も船で容易に運ぶことができました。象の餌となる草の採取は、独自のビジネスへと発展しました。地元の船頭や草刈り人は、地主から賃料を支払い許可を得た上で、湿地帯から草を刈り取り、ケーダ事務所に供給していました。

サンダーソンは自伝『インドの野獣たちと過ごした13年間』の中で、ピルカーナの生々しい情景を描いている。彼の記述によると、その集落は4分の1平方マイル近くの広さを誇り、堀に囲まれていた。内部には、レンガ敷きの象舎が並び、木の柱が象を繋いでいた。夏の暑さをしのぐための長い小屋、病気の象のための独立した病院、食料や装備の貯蔵庫、そしてハウダーやロープを保管する倉庫もあった。象使いたちの世話をするために、地元の医師まで雇われていた。当時、ダッカはベンガルにおいて、政府機関で使用される象の供給の中心地であった。

象と都市

しかし、市内での象の移動は市当局にとって大きな課題となった。1864年にダッカ市が設立される直前、ダッカ委員会のメンバーは、この問題を来訪中の副総督に報告し、大きな公共迷惑行為であると述べた。この出来事は、アジムシュシャン・ハイダー編『都市とその行政機関』に記録されている。

現在のエレファント・ロードは、かつて象の行列の主要ルートでした。ナワブガンジでは、ピルカーナの象のために建設された桟橋が、今でもハティル・ガート(象の桟橋)として知られています。同様に、ハティルプル(象の橋)という名前も、かつて象が通っていた高い橋に由来しています。この橋は象の背丈に合わせて高く建設されており、その独特な特徴から、この地域は今も「ハティルプル」という名で呼ばれています。

ダッカの象ケダと象使いたちの生活

マハウト(象使い)は、象の世話人、調教師、医師であり、一方では重労働、他方では絶え間ない危険と隣り合わせの生活を送っていた。19世紀のダッカのマハウトに関する生き生きとした記述は、ジェームズ・ワイズの『東ベンガルの人種、カースト、職業に関する覚書』(1883年出版)に掲載されている。ワイズの記述によると、政府のケーダ事務所に雇われていたマハウトの大半はイスラム教徒で、概して下層カーストの出身だった。マハウトの仕事では、ジャマダールやサルダールといった称号が慣例だった。ダッカ・ケーダ事務所の責任者であったサンダーソンによると、マハウトたちは長年の経験を通じて、象の正確な年齢を判定する驚くべき技術を身につけていた。訓練された象はマハウトに非常に愛着を持つようになり、その愛着は飼い主への忠誠心を上回ることが多かったという。何年も離れていた後でも、すぐに自分のマハウトを見分けることができたという。

ウィリアムソンが植民地時代に著した『東洋の野外スポーツ』にも、現地の象使いたちが象の世話と治療において並外れた熟練度を示していたことが記されている。例えば、象が腸内寄生虫に感染しているときは、岩塩を混ぜた水を与え、乾燥した地形や石の多い地形を歩いて足が痛むときは、薬草療法で治療した。ダッカの象使いたちの居住区もまた、独自のアイデンティティを獲得し、彼らの居住地は町民の間で「マフットゥリ」として広く知られるようになった。

民間企業から国家統制へ

1857年以前、軍の象の需要は主に民間所有者によって賄われていました。19世紀初頭、ダッカ政権はケーダ作戦に参加していましたが、その活動は完全に民間の主導に依存していました。しかし、19世紀半ばまでに、イギリス政府はこれらの活動を国家管理下に移し、象狩りの独占権を確立しました。1878年の森林法と1879年の象保護法により、野生動物、特に象はイギリス政府の戦略的管理と利用下に置かれました。しかし、公有地における政府の象の独占捕獲権をめぐる議論は、はるか以前、1851年にまで遡っていました。

1860年代、イギリスはインド全土における象の取引を独占的に管理し、政府のケーダ(土地所有地)とリース(借地権)制度を通じて狩猟権を確保しました。象の個体数が急激に減少し、農村部で象が迷惑行為を増大させる中、サンダーソンのリーダーシップの下、効果的な保護政策が策定されました。その目的は、国家の軍事的・戦略的要請を満たしつつ、地域住民の生命と財産を守ることでした。同様の政策は南インドでも導入され、無差別な狩猟を防止し、保護と管理を組み合わせた新たな枠組みが生まれました。

政府運営のケーダに加え、特定の森林における狩猟権が貸与されていた。その際、捕獲したゾウの一定割合(通常は一定以上の体高を持つゾウ)を国に引き渡すことが条件とされていた。しかし実際には、借地人がしばしばこれらの条件に違反し、政府の歳入が減少する結果となり、罰則が効果的に執行されることは稀であった。こうした不規則性は、一方では行政統制を弱める一方で、他方では中央政府の指示と地方自治の間に絶え間ない緊張を生み出していた。

一方、地主たちは政府の介入を抑圧的だと考えていたが、野生ゾウの侵入が減少したことで多少の安堵は感じていた。しかし、多くの地主は狩猟権をめぐって訴訟を起こした。ガロ丘陵では、地主の狩猟権と収入を得る権利が剥奪され、狩猟を行うには許可証の取得が義務付けられた。

狩猟と森林管理のシステムが複雑に絡み合うことで、植民地政府は天然資源管理のための戦略的な橋渡しを築きました。この過程で、保護と利用という二重の枠組みが生まれ、象は政治、経済、軍事戦略において切り離せない要素となりました。いわゆる「保護法」は、この管理の法的基盤となり、イギリスが象の狩猟、取引、訓練における独占を強化することを可能にしました。

ホセイン・ムハンマド・ザキは研究者です。連絡先はzakiimed@gmail.comです。

この記事はサミア・フダ氏によって翻訳されました。

Bangladesh News/The Daily Star 20251006

https://www.thedailystar.net/slow-reads/focus/news/the-lost-history-pilkhanas-elephant-depot-4002811

関連