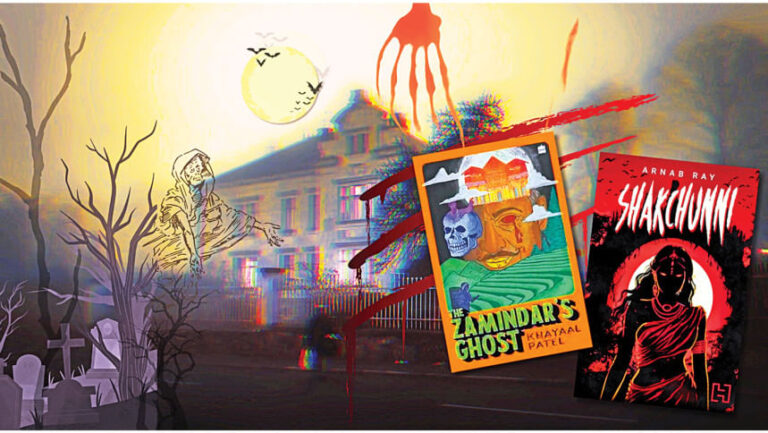

[The Daily Star]ウーティの霧に覆われた丘陵地帯や、飢饉に見舞われたベンガルの村々では、幽霊の噂が絶えない。壮大な屋敷に憑りつくザミーンダールの亡霊や、崩れかけた領地を襲う姿を変えるシャクチュンニの噂が囁かれる。しかし、こうしたささやきに耳を傾けるだけでは、欺かれることになる。カヤール・パテルの『ザミーンダールの幽霊』(ハーパーコリンズ・インディア、2023年)とアルナブ・レイの『シャクチュンニ』(ハシェット・インディア、2024年)に描かれる真の恐怖は、超自然の影に潜むのではなく、社会階層という白昼堂々たる場所で蔓延しているのだ。これらは単なる幽霊物語ではない。階級という金ぴかの檻、息苦しい家父長制の重圧、そして植民地権力の残忍な機構といった、私たちが作り出す現実の、息づく怪物の、ぞっとするような肖像画なのだ。幽霊は煙幕であり、はるかに恐ろしい真実を語る民間伝承の言葉なのだ。最も邪悪な幽霊現象は、社会の根幹に刻み込まれた不正の遺産なのだ。

ウーティにおけるザミーンダールの幽霊伝説は都合の良い作り話であり、町全体が自らに言い聞かせる集団的な嘘である。ザミーンダールの忠実な従者ライ・バハドゥールの死を、落ち着きのない霊のせいにする方が簡単だ。彼は悲劇の幽霊であり、ラナ家への忠誠を誓うために家族を犠牲にした男である。彼の人生は、厳格な階層構造の中で隷属することの代償を教えるものであり、巡査部長である息子のテジが生涯にわたる無視を通して学んだ教訓である。テジの空洞化した存在は、不当な秩序を維持してきた人間の代償の生きた墓である。しかし、この秩序は自立したものではなく、イギリス領インド帝国によって作り上げられた道具に過ぎない。ディグヴィジャイ・ラナとその息子アルジュンのようなザミーンダールは、単なる有力な地主ではない。彼らは国王によって権力を与えられ、自らの民を搾取し、支配し続ける地元のエリートなのだ。この制度の最も根深い残酷さは、抑圧された人々に自らの抑圧に加担することを強いることです。アルジュン・ラナがイギリス軍を率いて自国民に迫害されたことで受けた苦悩は、究極の植民地トラウマであり、いかなる悪魔祓い術をもってしても消えることのない、抑圧者の軍服をまとってさまよう亡霊のようです。

結局のところ、両小説における超自然現象は、登場人物や共同体が、名付けるにはあまりにも大きく残酷なトラウマを表現するための、絶望的な言語として機能している。政治的な要素はサブプロットではなく、登場人物たちが呼吸する空気そのもの、つまり抑圧の毒に満ちた空気なのだ。

アーナブ・レイの『シャクチュンニ』の舞台であるシャムラプルの中心部にも、同様の衰退が蔓延している。ここでは、封建的な階層構造は単なる社会階層の羅列ではなく、死の罠となっている。植民地政策と物質主義に煽られた地元の強欲によって引き起こされた人為的な大災害、ベンガル大飢饉の間、バネルジー家のザミーンダールたちは穀物を穀倉に蓄えた。彼らの贅沢さは、生きるために排水溝で物をあさる村人たちとは、際立ってグロテスクな対照をなしている。この抑圧は単なる外部からのものではなく、荘園の壁の中にも波及している。家長は哀れなほどの暴政によって統治し、息子のナラヤンプラタップとルドラプラタップは両親によって互いに対立させられる。これは、抑圧された人々を互いに対立させることによって権力を維持するシステムの冷酷な例証である。この小説は、真の怪物は誰なのかという、痛ましい問いを投げかける。飢えた村人や、全人口の命、尊厳、そして未来を組織的に消費する貴族によると、時折の供物を要求する民間伝承の「シャクチュンニ」精霊のことでしょうか?超自然的な存在は単なる症状に過ぎず、病気は階級制度そのものです。

こうした抑圧的な構造の中で、女性たちの人生は残酷な戦場と化す。そこでは、女性の主体性は禁断の果実であり、アイデンティティは幽霊のような、借り物のものと化している。ウーティでは、家父長制は、ザミーンダールの亡霊という常につきまとう噂によって、比喩的に強化されている。アルチャナ・ラナはその悲劇的な囚人である。父の財産を飲み込んだ同盟関係でラナ家に嫁いだ彼女は、金ぴかの檻に閉じ込められている。シャルヴァニ・メーラは、その明確な抵抗に立ち向かう。彼女は、同じ家父長制の世界を、犠牲者としてではなく、男性の欲望を武器に、わずかな自由と影響力を獲得しようと反逆者として生き抜いている。しかし、彼女の抵抗には代償が伴う。それは、彼女が覆そうとしているまさにその階層構造によって課せられた、社会からの非難と孤立の人生である。

シャクチュニは、女性のアイデンティティというテーマを、その恐怖の核心へと昇華させている。花嫁に憑依して命と家を奪う女性の霊であるシャクチュニの神話そのものが、女性のアイデンティティを消し去り、男性の遺産をただの受け皿にしてしまうシステムの完璧なメタファーとなっている。若い花嫁サウダミニは、人間ではなく取引であり、傷心した男と結婚し、後継者を産む可能性のみで評価されている。彼女の義母であるブータクルンは、おそらく最も恐ろしい人物である。家父長制に徹底的に利用され、最も残忍な執行者となった彼女は、次世代の女性たちにも同じ抑圧を強いることになる。ここで絶対的な恐怖は幽霊ではなく、ライバハドゥルが義理の娘に抱くグロテスクで略奪的な欲望なのだ。

結局のところ、両小説における超自然現象は、登場人物や共同体が、名付けるにはあまりにも大きく残酷なトラウマを表現するための、絶望的な言語として機能している。政治的なものはサブプロットではなく、登場人物たちが呼吸する空気そのもの、つまり抑圧の毒で満ちている空気そのものなのだ。『ザミーンダールの亡霊』において、テジが「革命派のスパイ」に抱く不条理な執着は、典型的なミスディレクションの例であり、彼が守ると誓ったシステムの中で醸成される腐敗に目をつぶっている。ディグヴィジャイ・ラーナーの亡霊は、植民地主義そのものの残滓、犠牲を要求し続ける暴力的で腐敗した存在と見ることができる。『シャクチュンニ』では、ベンガル大飢饉が直接的に幽霊現象を引き起こしている。崩壊する地所、絶望的な人々の間で高まる共産主義的理想、そしてイギリス領インド帝国の重圧は、社会崩壊の圧力鍋を作り出している。 「シャクチュンニ」は、この崩壊を民間伝承で体現したもので、形を与えられた苦悩の叫びであり、自らを食い尽くす世界を理解するために語られた物語である。

『ザミーンダールの幽霊』と『シャクチュンニ』を単なる幽霊物語として読むのは、そこに込められた深く、鼓動し、砕け散った心を読み逃すことになる。これらは、冷酷な民間伝承の衣装をまとった歴史批評なのだ。窓に映る幽霊の向こう側、私たち自身の歴史の闇を見つめ、そこに映る恐ろしい影を認識するよう、私たちを駆り立てる。真の霊魂はアンデッドではなく、逃れることのできない、人間が作り出した社会階層構造――階級の鎖、性別の牢獄、そして植民地支配の遺産――である。これらは創造主よりも長く生き続ける怪物であり、死体が埋葬され、幽霊が眠りについたとされる後も、荘園の広間や村落の心に棲みつく。

ナズムン・アフラド・シートルは国際関係論の学位を取得し、サブスタックのライターとして活動しています。連絡先は sheetolafrad@gmail.com です。

Bangladesh News/The Daily Star 20251009

https://www.thedailystar.net/books-literature/news/cages-flesh-and-bone-deconstructing-social-hierarchies-4005261

関連