[The Daily Star]映画監督の人生を描いた小説は稀少だ。映画といえば、たいてい俳優に注目が集まるが、最近の小説はますますその傾向を強めている。風変わりな映画監督よりも、俳優の人生――彼らの捉えどころのない世界には様々な噂や嘘、ゴシップが溢れている――への関心の方が広く、だからこそ後者はゴシップ文化に巻き込まれることは少ない――少なくとも俳優ほどではない。しかし、ジョアンナ・ハワードの『ポートホール』は例外だ。その特異性は、映画監督ヘレナ・デジールの波乱に満ちた過去を繊細に掘り起こすことから始まる。彼女もまた、頼りない語り手であり、決まり文句にもなりすぎもしない控えめなユーモアで、彼女の物語を語る。ハワードの物語は、これまでカメラのレンズと水晶の向こうに隠されてきた、映画製作に関する隠された真実に満ちている。

本作は、俳優コーリーの死と制作中止となった映画の死から始まる。しかし、ヘレナの真の苦悩は、それよりずっと前から始まっていたようだ。彼女の型破りな幼少期に、彼女はやや放蕩な叔父(ヘレナは彼を「アンファン・テリブル」と呼ぶ)に育てられたのだ。叔父は生涯をアンジョディという船で過ごし、ヘレナに大きな影響を与えた。この奔放な生い立ちは、後に彼女の俳優たちとのあらゆる人間関係に影響を与え、中には後に恋人となる者もいる。そしてまた、波乱に満ちた映画の撮影中、ある男が妻の愛人を川船に連れ出して殺そうとする場面で物語はクライマックスを迎える。そして、小説の中で悲劇が巻き起こる。ヘレナと感情的にもつれ合っていたコーリーが亡くなるという悲劇は、彼女が製作中の映画の筋書きと重なる。そして結局、この悲劇、この死によって彼女は映画製作を延期せざるを得なくなり、派手な保養所であるジャキス・ハウスの専門家に助けを求めることになる。そこで彼女は、「精神的疲労」から回復しつつある多くの人々と出会うことになる。

コーリーという俳優の死と、制作中止となった映画の死から物語は始まる。しかし、ヘレナの真の苦悩は、それよりずっと前から始まっていたようだ。彼女の幼少期は、型破りな一面を見せる。彼女は、やや放蕩な叔父(ヘレナは彼を「アンファン・テリブル(恐るべき子供)」と呼ぶ)に育てられた。叔父は生涯をアンジョディという船で過ごし、ヘレナに大きな影響を与えた。この奔放な生い立ちは、後に彼女の恋人となる俳優たちとのあらゆる人間関係に影響を与えた。そして、ここでもまた、波乱に満ちた映画の撮影中の船上での出来事が描かれる。

ジャキス・ハウス――リアン・モリアーティの『ナイン・パーフェクト・ストレンジャーズ』(フラットアイアン・ブックス、2018年)を思い起こさせる、もっともな理由がある――で、ヘレナは自身の現実の本質、そして彼女が物語を語る際に用いるペンネーム――に疑問を抱く。彼女は声を出して話し、しばしば第四の壁を破ろうとする。「私、話してたっけ?」「何を言ってたっけ?また!あの順番は…」「何を言ってたんだろう?実際、会話の中には霧のように抜け落ちてしまうものもある」。こうした矛盾が物語の緊張感を高めている。ヘレナがデュヴォー医師に助けを求めている時に自問自答したように、私は彼女をどれだけ信頼すべきか自問せざるを得ない。しかしもちろん、医師は時間をかけて(別の登場人物が、もしかしたら本物の医師ではないかもしれないと示唆に富む主張をする)、彼女の過去にかなり興味を持っているようで、特に彼女を映画製作の世界へ戻そうとしている。資金難に苦しむ医師は、経営難に陥った事業を立て直すため、この特別な患者を治療することに強い意欲を抱いていた。ヘレナのスタジオも彼女に映画の完成を託しており、医師はそれを実現しようとしていた。ところが、彼女の回復に貢献したのは医師ではなく、リトリートで共に闘病する仲間たちだった。不気味でセックス狂のシェフ、超金持ちの起業家、謎めいた介護士など、風変わりな人々との交流を通して、ヘレナは過去や芸術から距離を置き、すべてを新鮮な目で見つめることができるようになったのだ。

キャリアを通して、彼女は主にエミール、デヴィッド、そしてコーリーという3人組と仕事をしてきた。彼らは皆、多かれ少なかれ彼女自身の発見であり、再発明と言える存在だった。しかし、ジェンダー化が極めて強い映画製作の世界において、再発明という概念は彼らを苦しめ、ヘレナと対立する。しかし彼女は、カメラを覗き込むとすぐに全てを捨て去る術を知っており、医師に率直に「カメラは人間を客体化する」と言い、自分は「ただの伝達者」だと告げる。俳優たちはこの分類に異議を唱えながら、ヘレナとの恋に落ちたり冷めたりを繰り返し、中には何度もヘレナと再会し、ついには二人のロマンスの脆さに気づく者もいる。この3人の中で、おそらくデヴィッドの方が記憶に残るだろう。一例を挙げれば、まるでセリフを真似しているかのように話す彼をヘレナが叱責する場面だ。

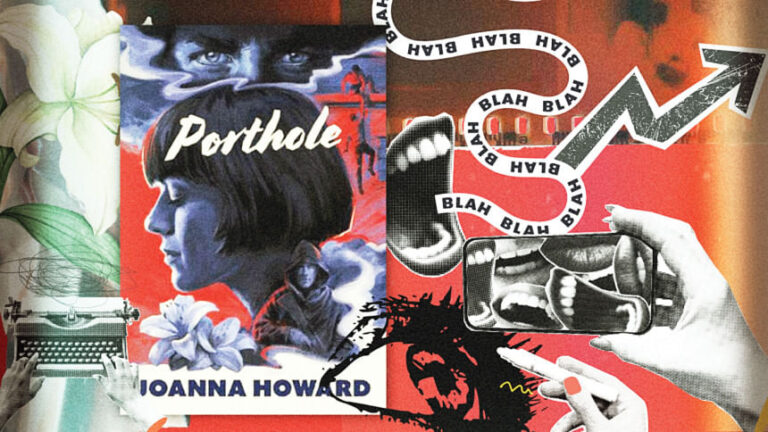

イラスト:マイシャ・サイエダ

脚本について、彼はこう語る。「膨大な量の暗記セリフがある。もう二度と独創的なセリフを考える必要はない」。ある場面で、彼女はデイヴィッドとエミールに対峙し、叔父が何年も前に忠告したように、二人を会わせるべきではないのかもしれないと嘆くが、どうやらそれは彼女の手に負えないことらしい。この小説は信じられないほど軽快なテンポで書かれており、各章は振り子のように始まりも終わりも予測可能なポイントでバランスが取れているため、映画製作と監督と俳優の関係という難解なテーマを読み進めるのが楽だった。おそらく、複雑な映画の世界を扱うというこの特異性(これは肯定的な意味での表現だ)こそが、この本の真骨頂であり、村上春樹のテンポの速い、好奇心に突き動かされた文章を彷彿とさせる。そして、スーザン・チョイの『信頼の練習』(ヘンリー・ホルト・アンド・カンパニー、2019年)もまた、それに匹敵する素晴らしい作品だ。

作家の創作の多くは、彼女がずっと昔に加工した素材から生まれますが、この作品もまさにそのようです。デンバー大学でクリエイティブ・ライティングを教えるジョアンナ・ハワードは、国際的なロマンスや冒険小説を執筆しており、その中には『外国特派員』(カウンターパスプレス、2013年)も含まれています。この作品も主人公が似ており、アルフレッド・ヒッチコックの作品に深く影響を受けています。現在レビュー中の彼女の小説は、こうした過去の経験の集大成と言えるでしょう。そして、本書が彼女の過去の作品と深く対話している点が気に入っています。まるで、自ら書くことを決意したかのようです。自己認識が物語を有機的に導き、推進しているのです。本書で私が最も気に入っている一節は、このテーマに沿ったものです。「キャリアには独自の生命がある。指示すればするほど、従わなくなる可能性が高まる」。この格言に私は完全に同意します。

こうした部分で、私はヘレナが傑出した映画やその価値が予測しにくいものを作るのに苦闘していることに深く共感し、共感さえ覚える。それはシシュフォスの石のような苦闘であり、作品 ― この場合は映画 ― が一般公開されても、決して完成を感じられない。完成したとしても、アーティストは弱点がどこにあるのかを感じ取り、知っている ― もしあれば。しかし、芸術作品を生み出す上でのこうした弱点があるからこそ、私たちはアーティストがどんな罪を犯したとしても、その過程で誰を傷つけたとしても、そのアーティストを許してしまうのだろうか。私はこの本を閉じながら、この疑問について深く考えた。この本は、芸術を通して、書くことを通して、真に本物であろうとするとどうなるのかを私たちに問いかけている。最終的に、ヘレナは映画作りへの信念を失い、芸術形式としての映画は死んだと自分に言い聞かせながらも、立ち直り、蘇生するように見える。

ミール・アリフはオハイオ州を拠点とする作家です。グランタ・ライターズ・ワークショップの卒業生であり、彼のフィクションとノンフィクションは、話、タホマ文芸評論、ロサンゼルス・レビュー、シエラネバダレビューなど、数多くの文芸誌に掲載されています。

Bangladesh News/The Daily Star 20251016

https://www.thedailystar.net/books-literature/news/the-death-the-film-and-the-rise-its-maker-4011086

関連