[The Daily Star]エリアスという街には始まりも終わりもない。「不滅に生きている」。過去と死者は、ブリガンガ川の濁流のように生気に満ちている。あるのはただ波だけで、押し寄せては崩れ落ち、そして再び押し寄せ、時折津波のような力を持つ。その時初めて、惨めな者、踏みにじられた者は獅子となり、社会契約という連鎖的な秩序は揺るがされる。1969年、ダッカは「千の波の津波」に襲われた。

1969年は、パキスタンの抑圧的な政権に対するベンガル人のアイデンティティと権利の革命の年でした。それから約17年後に出版されたアクタルッザマン・エリアスの傑作文学『チレコタール・セパイ(屋上の部屋のセパイ)』は、ダッカ旧市街に住む個性豊かな人々の人生を通して、その革命の軌跡を描いています。

国が燃え盛るとき、その焼けつくような熱気はダッカで最も強く感じられる、とエリアスは書いている。革命が街を圧倒する。銃声の轟きの中で、スローガンが響き渡る。「トマール・アマル・ティカナ、パドマ、メグナ、ジャムナ」。しかし、ハリクザマン・エリアスは兄の作品について、チレコタール・セパイの中で不滅に生き続けるのは街なのだと述べている。この小説の中で、読者は街を鋭い観察眼で捉え、描写する鋭い洞察力に直面することになる。エリアスの作品を読むと、もはや街のありきたりな建築物――荒れ果てた家、屋上部屋、荒れ果てた路地、陰鬱な排水溝、あるいは「寡婦の道」――を無関心に見ることはなくなる。建築家として、そして作家として街を追い続けてきた私にとって、『チレコタール・セパイ』は、タルマタルの地を描いた見事な心理地理学である。

本書の最初のページを開くと、私たちは既に津波の真っ只中にいて、警察に射殺された学生の遺体と対峙している。同時に、私たちはエリアスの描く都市、セパイの空間的中心の中心にいる。地方の首都は変容の瀬戸際にあり、静謐なオンパロスから解き放たれようとしている。1960年代までに、ダッカには多くの中心があったが、エリアスが本書で特に強調した中心は、旧ダッカという入れ子になった都市の中にあった。入れ子になった都市は、一枚の皮が次の皮を包み込むタマネギのようだ。

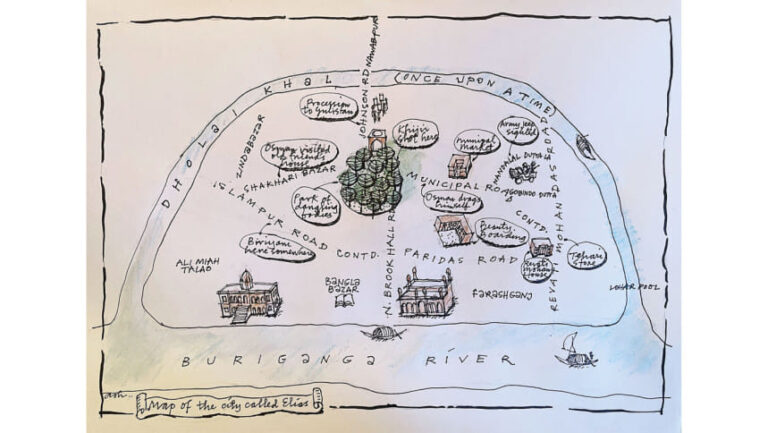

エリアスは私たちを市内の他の地域にも連れて行ってくれますが、この謎めいた玉ねぎのような街の中心は、おおよそ旧ドーライ・カル、南はブリガンガ、西はノースブルック・ホール・ロードとナワブル・ロードに囲まれた地域です。チレコタール・セパイの空間と都市的側面について語るのは私が初めてではなく、そしてきっと最後でもないでしょう。エリアスは、ダッカを巡る旅の途中で、私たちに幾度となく役立つ地図を与えてくれたからです。

しばしば心理政治小説と評される『チレコタ』の舞台は広大すぎて、短いエッセイですべてを探求することはできない。しかし、いくつかの要点を述べておくことはできる。本書の舞台はダッカの旧市街(オンパロス)で、ブラマプトラ川沿いの北部の村に短期間滞在するなど、対照的な要素も見られる。物語は、ダッカの様々な社会的影響力と階級を痛烈に分析すると同時に、悩める魂の鋭い心理描写でもある。1969年の考古学論文の中で、エリアスは二つの政治的自明の理を提示している。それは、革命には進化があること、そして有望な階級闘争がブルジョア運動によって覆されるということである。

ダッカを襲う激流の中心に、主人公オスマン・ガニが立ちはだかる。彼は屋根裏部屋に住む住人だ。オスマンの世界は、時折人力車が行き交う、歩いて回れる街だ。記憶や想像、あるいは実体験の中で、ダッカの街をどれだけ歩き、都市劇の展開を目の当たりにしても、オスマンは進行中の革命からも、都市の社会生活からも乖離したままだった。ダッカ市民としても、バングラデシュの村の出身でもない、西ベンガルの村で育った彼は、無気力で居場所のない気分に苛まれ、個人あるいはイデオロギーとの交わりを切望していた。街を脈打つ群衆との関係は怪しく、他者との親密さも脆いままだった。

その他の登場人物もこの社会の織物を照らし出す。政治活動家のアノワールはオスマンの一種だが、オスマンのような心理的動揺は見られない。地主のラフマトゥラー・サルダールは、陰謀を企む政治階級の象徴として立っている。ドーライ・ハルを埋め立てて道路を作る請負業者もまた、村のホイバル・ガーズィーという人物像に反映されている。この人物は後にエリアスの最高傑作『ホワブナマ』でより深く描かれることになる。チェントゥは現状を覆そうとする村の反逆者として登場する。アラウッディンはラフマトゥラーの甥として登場し、民族主義活動家でありながら、卑劣な叔父の娘との結婚も厭わない。そして、経済的困窮、夫婦間の暴力、好色な誘いに耐える、しばしば単にジュムナー・マーまたはヒジーラー・マーと呼ばれる数少ない女性キャラクターも登場する。

ジョイスは、たとえダブリンが破壊されたとしても、『ユリシーズ』のページから再建できると雄弁に主張した。『ユリシーズ』のダブリンのように――しかし、あの魅惑的な絵画的要素はない――『チレコタ』は、他のベンガル語作品とは異なり、歩くことで発見されるダッカを描き出している。

そしてもちろん、ハッディ・キジル・アリという輝かしいキャラクターもいます。片手にペンチ、もう片手にドライバー、そして時には灯油の缶を持つ、気まぐれな性格で、常に群衆の輪に加わり、不正に立ち向かう準備のできている、衝動的なプロレタリア階級の姿を体現しています。キジルはまさに、騒乱の街の象徴です。

登場人物全員が革命劇の一部であるにもかかわらず、カフカ的な精神の奥底を露わにするのはオスマンだけである。落ち着きのない中流階級の願望を体現した彼は、革命と自己保存の間で葛藤する。チレコタの中で一人内省し、独りで解きほぐされ、あるいは繋がりを求めて街を歩き回る。オスマンは徐々に、ハッディ・キジルという無政府的な人物像との親和性を見出す。家を失いながらもダッカに深く根ざした、骨と皮ばかりの男だ。

社会劇が街のリズムに合わせて展開していく様子を目の当たりにする。「チレコタール・セパイ」では、通りと建物の屋上という二つの空間領域が揺らめいている。しかし、この二つの領域は三つの社会的状況を生み出す。通りでは、文字通り津波のようにうねる群衆が現れる。屋上では、屋根裏部屋や屋上スペースが一種のスペースシャトルのように静かに、そして目に見えない形で空に漂う。そして、家の中間領域では、日常的な家事の動きが見られる。

孤独な屋上部屋で、オスマンはほぼ独りきりで、自らの悪魔や欲望と向き合っていたが、やがて街路へと降り立ち、小説は意外なクライマックスを迎える。屋上部屋は、永遠のアウトサイダーが占める、いわば接点的な空間でもある。チレコータは、私にとって仏教のストゥーパを想起させる。超越の体現とされるストゥーパの最上部には、文字通り「小さな家」を意味するハルミカと呼ばれる小さな構造物がある。これはしばしば、仏陀の境地に至る最終段階の家として描写される。アスマンの近くでは、チレコータは一種のハルミカとなり、そこからは荒れ狂う街路へと続く下り坂しか残されていない。これは、逆行する超越と言えるだろう。

オスマンの建物は3階建てで、言われる通り「絶望的」だ。正面にはオープンスペースがなく、排水溝のすぐ先から家が始まる。短い戸口が入り口となり、まるで要塞のようだ。3階建ての建物は、1階に靴工場、上2階に賃貸住宅が入居しており、部屋は段ボールと竹の仕切りでぎこちなく仕切られている。階下には工場、隣には人力車庫があり、この建物は旧ダッカの住宅街の即席の雑居住宅の特徴をよく表している。富裕層、野心家、そして極貧層が隣り合って暮らし、相互に依存し、しばしば不安を抱えている。

屋上には部屋が一つしかなく、台所もトイレもない。排泄や入浴は1階で列に並ばなければならない(オスマンは歯磨きをしながら屋根の隅で放尿する)。しかし、オスマンの部屋には光と風がたっぷりと差し込む。ドアは二つあり、一つは階段に面し、もう一つは屋根に面している。屋根はかなり大きく、周囲には柵が巡らされている。正面の柵は高い。片側に立つと、目の前の通りは素晴らしい眺めだ。道路の真向かいには、平屋建ての家が建っている。こちらもかなり大きく、同じように不格好だ。その家の両側にはモスクがあり、ベランダにはベンガル語とアラビア語で「ハッカ・ヌール・マクタブ」という看板が掲げられている。オスマンは時折、屋上に上がる。そこに立つと、足元の屋根は、狭い家々に囲まれた、つかの間の荒涼とした光景に映る。彼は素早く自分の部屋へと滑り戻る。

私にとって、この小説はジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』を彷彿とさせる都市の景観と、「社会学的に豊かなリアリズムが都市生活の緊張を描き出す」(アメリカの小説家リチャード・プライスの作品に見られるように)都市のパノラマを伝えている。エリアスの友人から、彼がジョイスの作品をどう解釈したかを聞く。『ユリシーズ』は、ある都市の一日を捉えた作品であり、主要人物、特にレオポルド・ブルームがダブリンの特定の場所や通りを動き回り、細部まで緻密に描写されている。パリでこの名作を執筆したジョイスは、ダブリンの友人たちに店先や街角の細部まで描写するよう頼んだという。ジョイスは、たとえダブリンが破壊されたとしても、『ユリシーズ』のページから再建できると雄弁に語った。『ユリシーズ』のダブリンのように――魅惑的な絵画的表現はないものの――『チレコタ』は、他のベンガル語作品とは異なり、歩くことで発見されるダッカを描き出している。

詩人シャムスール・ラーマンの作品もまた、1969年のダッカを探求している。エッセイの中で、エリアスはこの詩人の作品、特にスムリティル・ショホルにインスピレーションを受けたことを認めているが、詩的なメランコリーと客観的な描写の違いを強調している。人生の謎を解き明かすために、詩人は都市を選び、好奇心旺盛な訪問者(プロバシ)や不安を抱える恋人(プロノイ)の目を通してそれを見つめる。しかし、「荒廃した都市へ」という詩の中で、この都市は廃墟として描かれており、ただ眺めるだけで神経が張り詰める。詩人が都市にメランコリックな愛情を抱いていたとすれば、エリアスの場合はそうではない。小説家が「月光に照らされたゴミだらけの閑散とした街路」を描くために必要なのは、ニルリプトタ、つまり冷静な超然とした態度なのだ。

ラクシュミバザールはエリアスと呼ばれる街のオンパロス(集落)で、そこから街は通りや路地、ベランダや屋上テラス、チレコタや鳩小屋へと広がっています。4月、友人と私はエリアスのダッカを探しに出かけました。約25年ぶりにこの地域に戻ってきました。それは、1954年にジョイスのダブリンを彷彿とさせるブルームズベリー巡礼の旅とは全く異なっていました。ジョイスの熱狂的なファンたちが『ユリシーズ』に描かれた通りや空間を巡る巡礼の旅に出かけたのです(この行事はその後毎年恒例となり、『ユリシーズ』の舞台である6月16日に行われます)。

エリアスの街では、人力車がセラガリと押し合いへし合い、行商人は嗄れた声で泣き叫び、金属店はチリンチリンと音を立て、歩行者はまるでバレリーナのように歩き回っていた。通りが雨でできた水たまりと化していない時でさえも。シャムスール・ラーマンは約60年前に書いた文章の中で、ハルタル(雨乞い)の期間中、街が空っぽになった様子を鮮やかに描いている。「ダッカの街路が空っぽなのを見て、私は散歩しながら、想像力を自由に解き放ち、色々なことを想像した。金色の魚が突然私の指先に飛び乗って成長し始め、それから無数の花が咲き誇る私室で何か違う形を探し求めて、柔らかな庭へと飛んでいった。散歩しながら、看板を拭き取り、そこに私のお気に入りの詩の輝く一節を置いた。街角ごとにピカソ、マティス、カンディンスキーの詩を掲げた。」[詩『ストライキ』より]

しかし、友人と私は、活気あふれる街に遭遇した。遊歩者というよりは、ポスターが飛び散る漆喰の壁にピカソの絵を描くような感じでもなく、私たちはあっという間に、慌ただしい情景の一部になった。

私たちはバハドゥル・シャー公園から出発した。そこは完璧な支点となっている。一本の枝は市営道路とスバス・ボース通りへと続き、エリアスの街の奥深くへと続く。もう一本はブリガンガ川の水域へと向かい、三本目は北のグリスタン、そしてオスマンとその友人たちがアッダ(祝宴)のためによく訪れた新都市の入り口へと伸びている。イスラムプールとシャカリ・バザールに一度か二度足を踏み入れた以外は、チレコタは主にラクシュミバザール周辺を歩き回っている。市営道路沿いにあるセント・グレゴリー高校の門に到着し、古い校舎の前に立ち、自分がそこで学生だった頃を思い出した。不思議なことに、1969年、ダッカの若者たちが廊下や食堂、教室から溢れ出し、パキスタンという奇妙な国の建造物を揺るがしたあの激動の時代だ。チャート、アムリ、プッカを売る売り子がまだ門の外に立っていました。

市営道路を東へ歩いた。学生時代に見たあの建物を探しているとは、同行者に言わなかった。しばらく見えなかったので、ダッカの多くの建物と同じようにブルドーザーで破壊されたのだろうと思っていた。しかし、そこにあったのは、古くて頼もしく、ボロボロでありながらも壮麗な、中庭のある3階建ての建物。市営市場だ。放課後よく通っていた1階の食堂を思い出した。あの店では、忘れられないムグライ・パラタが出ていた。

チレコタには、ダッカの食の殿堂を彷彿とさせる飲食店やレストランへの言及が随所にあります。イスラミア レストランでのナンとパヤの朝食、セントラル ホテルとアムジャディアでの賑やかなアダス、タタリ バザールでのシーク カバブ、レックスでの紅茶、アナンドモイ ヒンドゥー ホテルでのパトラ ジョル添えの魚、パルワンズ ショップでのムラグ プラオ、ナワブプールでのハリーム、ニガールでのパラタとカレーザ、ネジャミでのロティ ゴスト、スタジアム内のプロビンシャルでのライス、キャピタル レストランやシャヒーン レストランでのペストリー、ジョルプール レーンの向かいにあるスイーツなどです。

私たちは狭く埃っぽいナンダラル・ダッタ・レーンに入り、かつてカイデ・アザム・カレッジとして知られ、シェール・エ・バングラ自身によって開校されたシャヒード・スフラワルディ・カレッジ(かつてカイデ・アザム・カレッジ)の前を通り過ぎた(こんな狭いレーンなのに、なんて行列なんだ、と思った)。エリアスはこう書いている。「カイデ・アザム・カレッジ近くのレーンの入り口でクリケットをしているピチ(子供たち)は、人力車が現れるたびに慌てて車輪をパンクさせ、『アユブ・シャヒ、モネム・シャヒ』と叫んでいた。突然、ゴビンド・ダッタ・レーンからオープントップのジープが現れた。パンジャブ人、バローチ人、ベンガル人の兵士たちがヘルメットをかぶり、機関銃を携えていた。瞬く間に、ピチたちはナンダラル・ダッタ・レーンとパンチバイ・ガート・レーンへと姿を消した。」

レヴァティ・モハン・ダス通りを東に曲がると、そこも同様に狭く、様々な店が並んでいた。雨が降り始めたので、私たちはあちこちにある金属店の一つに雨宿りした。巨大な鋼鉄の滑車と鎖が至る所にぶら下がっていた。店の男は私たちに座るように勧めた。私たちは入り口に立って、雨が降り続く中、人々が道を走り回るのを眺めるのを好んだ。雨は止まないだろうと悟ったので、人力車に乗って旅を続けることにした。レヴァティ・モハン・ダス通りを南に進み、パリダス通りを右折した。通りの名前の由来となった古い商人の家の豪邸は、交差点に今も残っていたが、かつての意味は失われていた。街並みも交通量もほとんど変わっていなかった。

ビューティー・ボーディングの近くに車を停める頃には雨も小降りになっていた。そこは、エリアスやシャムスール・ラーマンをはじめとする同時代の作家たちが食事や集いの場として利用していた、よく知られた場所だった。チレコタが描写した、家と人力車庫、そしてテハリ屋が近接していた様子は、この界隈で鮮やかに蘇ってきた。私たちはビューティーの壁掛けメニューからライス、ダール、そしてフライド・ルイを注文し、古びた2階建ての建物に宿る過去の霊魂に思いを馳せた。

ブリガンガ川はすぐそばだったが、エリアスは革命の炎の歌に合わせて水位が上昇しない限り、この川についてはあまり語らなかった。私たちは南へ歩いてノースブルック・ホールと川岸に行き、そこから人力車でバハドゥル・シャー公園に戻った。サダルガートは、私が何年も前に足を踏み入れた時と変わらず、賑やかだった。

スバス・ボース通り、ヘメンドラ・ダス通り、ゴビンド・ダッタ通り、パトラ・カーン通り、パンチバイ・ガート通り、ナリンダ・プール、ナワブプールのゴラク・パル通り。これらの通りは、まるで秘密の地図に書かれた名前のようだ。ゴラク・パル通り、パンヌ・サルダール通り、タクル・ダス通り、ティプー・スルタン通り、パドマ・ニディ通り。モホラたちは、荒廃した過去との和解と、雑然とした現在との間で揺れ動いていた。

エリアスという街では、死者は生者と隣り合わせだ。彼らは同じ都市空間に暮らし、たいていは互いの存在に気づかない。しかし津波の際には、彼らは立ち上がり、共に歩み出す。本書は、バハドゥル・シャー公園付近で警察の銃撃により命を落としたキジルの亡霊で幕を閉じる。ガタガタと音を立てる、まるで車台のような彼の体は、オスマンを、街から数フィート上空に軽々と浮かぶ死んだ仲間たちのもとへ招き入れる。家を失ったキジルは、オスマンを家へ連れて帰ることになる。

死者の舞踏の中で、さまざまな歴史的時代、不滅の街を揺るがしたさまざまな津波から、浮遊する反逆者たちがやって来る。失われた運河の冷たい深みから立ち上がるタンティバザールの人々、ムガル帝国、モグ帝国、ベニヤに打ちのめされた人々、マジュヌ・シャーのファキールと戦う人々、切断された親指で腕を突き上げるモスリン織りの職人、ビクトリア公園で絞首刑にされたメーラト、バレーリー、サンドウィップ、ゴアルンドのセポイ、フーリガンに殺された労働組合員ソーメン・チャンダ、1952年に射殺されたバルカット。

ジョイスの『ダブリン市民』の第一話では、登場人物が通りから建物を見上げ、窓枠を通してその内部の生活を覗き込む。最後の話では、一転して、ガブリエルという人物が部屋の中にいて窓の外を眺めている。「他の姿が近くにいた。彼の魂は、死者の大群が棲む領域に近づいていた。彼は彼らの気まぐれで揺らめく存在を意識していたが、それを捉えることはできなかった。彼自身のアイデンティティは、灰色の触れることのできない世界へと消え去っていった。かつてこれらの死者たちが育み、生きていた確固たる世界そのものが、崩壊し、縮小していったのだ。」

チリコタール・セパイは、街の支点であるバハドゥル・シャー公園の近くで終わる。そこには、先ほど見た無数の鋼鉄の滑車のように、反乱者たちの体がぶら下がっている。堅固な世界は崩壊しつつある。既知の存在は揺らめき始めている。不滅のものが、触れることのできないものになる。屋根裏部屋から強迫性障害のような茫然自失で(あるいはカタルシス状態の中で)、階段を転げ落ち、正面玄関を破壊し、通りに転げ落ちたオスマンは、ペンチを手に、漂う友人の後を追うために飛び出し、街の領域を越えて彼と一緒に行く準備をする。もはや誰だか分からない彼は、ミュニシパル・ロードをムグライの店と私の母校を通り過ぎ、呪われた公園へと向かって体を引きずりながら進んでいく。それは、私が昨年4月にオマージュとして、反対方向からではあったが、歩いた道だった。

カジ・ハリード・アシュラフは建築家であり作家でもあり、ベンガル建築・景観・集落研究所の所長を務めています。著書に『建築の母語:選集』があります。

Bangladesh News/The Daily Star 20260105

https://www.thedailystar.net/slow-reads/focus/news/city-called-elias-4073291

関連