[The Daily Star]経済学者やビジネスリーダーらによると、昨年8月の政変以来、12カ国との特恵貿易協定交渉は行き詰まっており、2026年にバングラデシュが後発開発途上国(LDC)クラブから脱退することに関連した課題がさらに増える可能性があるという。

専門家らは、昨年の大規模な蜂起によるアワミ連盟政権の追放から生じた混乱に加え、地政学的情勢の急速かつ劇的な変化が続いていることや、交渉参加国の消極的な姿勢も二国間貿易交渉の進展が遅い理由だと非難した。

昨年8月に発足した暫定政権下では、日本および韓国との経済連携協定(EPA)交渉のみが進展している。

日本とのEPA交渉は今月、東京とダッカで第3回、第4回の会合に入ったが、韓国との交渉は昨年11月にソウルで開始された。

しかし、インド、タイ、マレーシア、インドネシア、中国、トルコなどの国々との貿易協定締結交渉は事実上行き詰まっている。

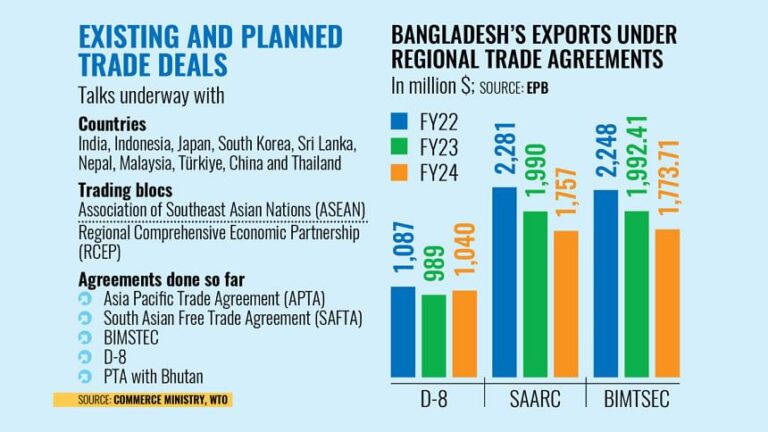

来年11月に予定されているLDCステータスからの卒業に伴い、バングラデシュの輸出品は多くの市場優遇措置を受けることができなくなる。しかし、二国間貿易協定により、卒業後もこれらの優遇措置を維持できる可能性がある。

卒業準備と円滑な移行を確実にするため、商務省はいくつかの国や地域と、自由貿易協定(FTA)、特恵貿易協定(PTA)、経済連携協定(EPA)、包括的経済連携協定(CEPA)を含む二国間貿易協定の交渉に取り組んできた。

アワミ連盟政府は貿易上の利益を維持するため、東南アジア諸国連合(ASEAN)や地域的包括的経済連携協定(RCEP)などの主要な貿易ブロックと同様の協議を行っていた。

しかし、政策対話センターの著名な研究員であるムスタフィズル・ラーマン氏は、この点に関する進展は期待できるものではないと述べた。

この経済学者は、複雑な貿易問題を交渉する能力がないことがこの傾向の主な原因であると指摘した。「さらに、貿易協定の締結には、こうした問題が複雑なため、多くの時間もかかる」とラーマン氏は付け加えた。

しかし、商務顧問のバシール ウディン氏は異論を唱えた。

同氏は、主要国との貿易協定締結に向けた進展は止まっておらず、公式ルートを通じた意思疎通は継続中だと強調した。

この立場を裏付けるため、実業家から顧問に転身した同氏は日本との貿易協定交渉に言及した。

日本外務省は、今月ダッカで行われた第4回交渉後、双方は今後の方向性や物品貿易、原産地規則、通関手続き、貿易円滑化、サービス貿易、投資、電子商取引、知的財産などの分野について実りある議論を行ったと述べた。

声明によると、双方は外交ルートを通じて第5回交渉の日程を決める作業を進めることにした。

バシル・ウディン氏は、政府はそのような協定に署名する前に、まず国が利益を得るかどうかを検討する必要があるとも付け加えた。

しかし、他の有望な交渉は頓挫してしまったようだ。

以前の政権下では、バングラデシュと隣国インドはCEPAの締結に向けて進展を遂げ、2年以上前には共同で実現可能性調査を実施していた。しかし、それ以降、正式な会合は開かれていない。

中国の場合、昨年のシェイク・ハシナ元首相の訪中時に共同実現可能性調査が行われ、正式交渉が開始されるはずだったが、正式交渉はまだ始まっていない。

バングラデシュの中国からの輸入は、主に原材料、資本機械、繊維織物、化学薬品、糸、織物、衣料品、食料品で構成されており、2023~24年度には前年度178億2,000万ドルから166億3,000万ドルに減少した。

ラーマン氏によれば、日本とのEPAはバングラデシュのイメージを高め、他国との協定締結にも活用できるため、日本との交渉の進展は前向きだという。

アブドゥル・ラヒム・カーン商務長官代行も、二国間貿易協定交渉の進展は止まっていないと述べた。日本以外では、シンガポールと韓国との予備交渉が進行中だと述べた。

「いずれかの国が交渉に関心を示せば、会談は可能だ。交渉は一方的に行われるものではない」とカーン氏は述べた。

日本の場合、交渉は以前に設定されたロードマップに沿って進んでおり、日本はスケジュールを厳守することを主張していると彼は付け加えた。

バングラデシュは長い間、各国と貿易協定の締結に向けて交渉を続けてきたが、これまでのところ、2020年12月にブータンとのPTAのみが締結されている。

現在、バングラデシュは南アジア自由貿易圏(SAFTA)とアジア太平洋貿易協定(APTA)による貿易上の利益も享受しています。

Bangladesh News/The Daily Star 20250221

https://www.thedailystar.net/business/economy/news/talks-trade-deals-show-no-major-progress-3829786

関連