[The Daily Star]シャヒドゥル・イスラム

1971年3月26日早朝

ズベリ・ババン、ラジシャヒ大学

部屋でぐっすり眠っていたとき、ドアを激しく叩く音で目が覚めた。びっくりして急いで起き上がり、ドアの鍵を開けると、3人のパキスタン兵がライフルを威嚇的に構えて立ちはだかった。1人はためらうことなく私の部屋に押し入り、他の2人は怒りの口調で「ニカロ、シャラ!」と命令を叫んだ。私が反応する前に、後ろから強烈な蹴りが入り、ベランダに転がり落ちた。

セポイが私を乱暴に引っ張って立ち上がらせた。数学科のムジブル・ラーマンと、隣に住む経済学の新任講師アジット・クマール・ゴーシュも捕らえられているのを見て、私の心臓は恐怖でドキドキした。彼らの顔は私の恐怖を映し出していた。

3 丁のライフル銃の警戒のもと、私たちはパリ通りをサイード・サジャド・フセイン副学長の邸宅へと連行された。私たちが副学長の家の方へ向かうと、ムジブル・ラーマンは落ち着いた声で、しかし反抗的な口調で、突然流暢なウルドゥー語でこう言った。「昔、ムハンマドという名の善良な人が生まれました。その後、すべてのムハンマドは泥棒と悪党に変貌しました。」

彼の言葉を聞いて、セポイたちは即座に反応し、ムジブル・ラーマンを激しく蹴り、ライフルの台尻で激しく殴りつけた。アジットと私は身動きが取れなくなり、恐怖に震えながら何もできずにただ黙って立ち尽くした。ムジブル・ラーマンは長い間カラチに住んでいたので、ウルドゥー語が流暢だった。

私たちは皆、ルンギとアンダーベストを着ており、肉体的にも精神的にも完全に無防備な状態でした。

副学長サイード・サジャド・フセインが、広大な邸宅の庭で穏やかな春の風を楽しんでいると、兵士たちが私たちを彼の前に連れてきた。彼は何気ない様子で、「彼らは全員教師です」と私たちを紹介した。短い言葉を交わした後、私たちは行進して戻るよう命じられた。私たちはそれぞれズベリ・ババンのそれぞれの部屋に閉じ込められ、「誰かが外に出たら、射殺するぞ!」という恐ろしい警告を受けた。

その時までに、太陽は空高く昇っていた。帰り道、パキスタン軍がキャンパス全体を制圧した様子を注意深く観察した。彼らは武器を持って戦略的に配置され、不気味な威厳を漂わせていた。かつては見慣れていた環境が、今や監獄のように感じられた。

時間が経つにつれ、私たちの差し迫ったニーズはより切迫したものになっていった。空腹が胃をむしばみ、トイレに行く必要性は避けられなくなった。建物の裏側、大きなジャックフルーツの木の下で、兵士の小隊がぼんやりと立ち、おしゃべりをしていて、私たちの沈黙の苦しみには気付いていなかった。私は勇気を振り絞って、ためらいながら裏口を押し開け、彼らに声をかけた。2人の兵士が私のほうを向いたが、表情は読み取れなかった。私は、ベンガル語と身振りを交えたウルドゥー語で、人間の基本的なニーズを必死に伝えようとした。

彼らは何も言わずに私の部屋に入ってきて、周りのものをすべて調べ始めました。

彼らは私たちがいつもどこで食事をするのか尋ねました。私は彼らをベランダに案内し、正面のブロックにある部屋を指差して「そこが私たちのダイニングルームです」と言いました。彼らは私に準備をするように命じ、ジャックフルーツの木の下の持ち場に戻っていきました。

朝の日課を終えて、準備ができたことを知らせる前に、私はルンギとタオルをワイヤーに掛けた。2人の兵士が戻ってきて、ライフルを私に向け、外に出るよう命じた。しばらくして、彼らはアジットも部屋から連れ出した。私たちは一緒にベランダを歩いてダイニングルームに向かった。ムジブル・ラフマンの部屋を通り過ぎたとき、私は彼に声をかけると、彼も私たちのところに来た。

ダイニングルームに着き、ドアをノックしたが、応答がなかった。不安になって、私はザイナルの名前を呼んだ。少しの間沈黙した後、ようやくドアが開いた。すぐにセポイがザイナルの顔を強く叩き、なぜもっと早くドアを開けなかったのかと問い詰めた。そして、説明を待たずに、朝食の準備をするようザイナルに命じた。

私たちは口の中が渇き、緊張し、不安を抱えながら食卓に着いた。その間、ザイナルは急いでパラタと目玉焼きを用意していた。兵士たちは壁際に立ち、私たちをじっと見ていた。ある時、兵士の一人がほとんど何気なく「あなたたちは全員イスラム教徒ですか?」と尋ねた。私は思わず「はい」と答えた。

その瞬間のアジットの表情は私の記憶に刻み込まれている。沈黙し、一瞬の恐怖と信じられない表情だった。兵士の一人が「1か月前、我々はヒンズー教徒を殺すために東パキスタンに派遣された。しかし、ヒンズー教徒は誰も見つからない。ここにいる全員がイスラム教徒だと主張している。ヒンズー教徒はどこにいるんだ?」とつぶやいた。彼らの苛立ちは明らかだった。

朝食後、彼らは銃を突きつけて私たちを部屋に押し戻し、「一歩でも外に出たら撃つぞ!」と繰り返し警告した。昼食も同じように、兵士たちの厳しい監視の下で出された。一日中、彼らは頻繁に私たちの部屋に入り込み、警告も理由もなく私たちの持ち物を漁った。アジットの部屋からは、彼らが彼が購入したばかりのラジオを奪い、二度と戻ってこなかった。

ある時、私はアジットにささやきながらこう言った。「もし名前を聞かれたら、ワジェド・ガウスだと言ってください。」 「ガウス」という姓はバローチの指導者の名前から借りたものだ。幸い、名前を聞かれることはなかった。

その日は、苦痛なほどゆっくりと過ぎていった。太陽が沈み始め、ベランダに長い影を落とした。夕暮れになると、兵士たちは「誰も部屋から出るな!」と警告を繰り返し、そして立ち去った。周囲は次第に静寂に包まれた。その地域を巡回していたセポイたちも車で去っていった。後に、それは交代勤務で、すぐに別のグループが交代することになったことがわかった。

これは私たちにとって最高のチャンスのように思えた。私は急いで数着の服と必需品をバッグに詰め、アジットも同じように詰めた。急いで移動し、私たちはムジブル・ラーマンを連れて行こうと、前棟にある彼の部屋に向かった。しかし驚いたことに、ムジブル・ラーマンは立ち去ることを拒否した。

時間を無駄にせず、私は友人のアフタブル・ラヒムの家へ向かい、アジットは教師のモシャラフ・ホセイン教授の家に避難した。一方、ラジシャヒの西に位置する警察の線の方向から激しい銃声が響いていた。3月26日の夕方、セポイたちが去った後、その夜は新たな小隊は到着しなかった。3月27日の朝も同じ状況が続いた。不確実性が迫る中、教師たちは情報を求めて慎重に家から出た。散発的な銃声が街中に響き続けた。

その後数日間、4月2日まで、大学キャンパスには軍の姿がなかった。その機会を捉えて、私たちは学部を訪問し、教授たちと話をし、セポイの姿がどこにも見当たらないことを確認した。彼らは駐屯地に閉じこもっているようで、街は不気味で不安な静けさに包まれていた。

私は社会学部の友人、ハレド・ハサンとバズルル・モビン・チョウドリーとともに、応用物理学部のアブドゥル・ラキブ教授を訪ねました。私たちは、ラジオで独立宣言を放送することが技術的に可能かどうか知りたくてたまりませんでした。彼はかつて軍隊に所属していたため、ラジオ放送の技術的側面に精通していました。ラキブ教授は、放送には重要な小さな部品が必要であり、それがなければ送信は不可能であると教えてくれました。

それでも決心した私たちは、大学のマイクロバスに乗ってラジシャヒのラジオ局に向かいました。到着すると、局員は私たちが恐れていたことを確認しました。パキスタン軍がすでにその重要な部分を掌握していたのです。私たちは敗北し、戻りました。

4月3日の早朝、アフタブール・ラヒムのドアをノックする音が突然聞こえ、私たちはびっくりして目を覚ましました。私たちはすぐに恐怖に襲われました。軍人か?彼らが戻ってきたのか?一瞬の身動きが取れないほどの緊張の後、ファズルル・ハリム・チョウドリーの家の少年の声だとわかりました。私たちは慎重にドアを開けました。少年は「先生がお呼びです」とメッセージを伝えました。私たちはすぐに彼の家に急ぎました。中に入ると、モシャラフ・ホセイン教授とジルル・ラーマン・シディキ教授がすでに着席していました。

チョウドリー氏は「何か聞きましたか?」と尋ねた。私たちは一斉に首を横に振った。「いいえ、先生。」彼の次の言葉に背筋が凍りついた。彼は、その日の朝早く、パキスタン軍が市内で数人のヒンズー教徒の紳士を残忍に殺害したと私たちに伝えた。弁護士のサラム・サヒブは、ビレン・サルカー弁護士とスレシュ・パンデ弁護士が犠牲者の中にいることを確認した。

その頃にはすっかり夜が明けていた。教授たちは厳粛な指示を出した。「何があろうとも、大学にいるヒンズー教徒の教師とその家族全員が、その日の終わりまでに無事にインドに到着するようにしなければならない。」

アフタブル・ラヒムと私は、一秒も無駄にすることなく、この危険な任務に出発した。まずはプルボ・パラにあるスブラタ・マジュムダールの家に全員を集め、ビノドプルの信頼できる人力車引きがインドまで全員を運ぶことにした。

最初に立ち寄ったのはスクランジャン・サマダールの家だった。私たちが立ち去るよう促したが、彼は拒否した。「なぜ私を殺すのか?私は誰とも関わらない」と彼は言った。彼の言葉はまさに真実だった。しかし、4月13日、パキスタン軍がキャンパスを襲撃し、彼を引きずり出し、カズラ池のほとりで処刑した。

私は急いで人力車に乗り、街に向かった。道中、混乱が目の前に広がった。パニックに陥った家族が人力車や馬車でラジシャヒから逃げ出し、街から必死に逃げ出そうとしていた。見知った顔が私を止め、これ以上進まないよう促した。しかし、私は街から何人かの教師を連れてこなければならなかった。

私はアルン・バサクとナニ・ブシャン・フジュダルを探したが、彼らはすでに出発した後だった。私は街を進み続け、パドマ川に続く道にある大きなモスクの近くのいくつかの家を通り過ぎた。そしてついにサナット・クマール・サハの家に着いた。

私はサナットと年老いた叔母を見つけましたが、二人とも当惑した様子でした。二人はすでに荷物をまとめて出発の準備ができていました。私は時間を無駄にせず、二人を二台の人力車に乗せて、プルボ・パラにあるスブラタの家まで連れて行きました。

その時までには、ほとんどの教師はすでに逃げていました。友人のナニ・ブシャン・フジダール本人が到着しました。人力車の運転手たちはすでに階下で待っていました。マズダール、マドゥ、アリ、そして他の2人です。

時間は刻々と過ぎ、ラジシャヒの街は刻々と危険になっていった。残された人々の運命は不透明だった。

私たちのグループは、スブラタ・マジュムダールと彼の妹、そして彼の二人の姉の子供たち、サナット・クマール・サハとその母親、叔母、兄弟たち、グラーム・ムルシッドとその妻エリザ、そして生後一ヶ月にも満たない幼い娘アミタ、エリザの妹ミナール、アジット、そして私で構成されていました。

新婚のナニ・ブシャン・フジダールは、少し前に出発し、私たちは彼の消息を失っていました。解放後、彼は別の方向からパドマ川を渡り、最終的にインドにたどり着き、その後ロンドンへ向かったと聞きました。しかし、パドマ川のほとりで、彼らが持っていた物はすべて盗まれていました。

午後 1 時 30 分、私たちは出発しました。人力車はビノドプール バザールをゆっくりと通り抜け、パドマ川に向かっていました。私たちの信頼できる人力車引きの 1 人であるマドゥは、しばらく彼らの家で止まるように何度も主張しましたが、私たちの唯一の目的は、できるだけ早くパドマ川を渡ることだけでした。

事前に船を手配していたが、私たちが渡ろうとしているパドマ川は以前とは様変わりしていた。川岸から船まで長い距離を歩かなければならなかった。私たちが人力車を降りて川に向かって歩き始めたとき、士官学校の方角から2機の戦闘機が現れた。戦闘機は私たちの頭上をまっすぐに飛び、金属の機体が午後の太陽にきらめきながら西の地平線に消えていった。

マドゥは危険を感じて素早く行動しました。彼はすぐに私たちを奥へ連れて行き、しばらく彼の家で休むように言いました。

しばらくして、2機の飛行機が戻ってきて、数回旋回した後、突然発砲しました。耳をつんざくような機関銃の轟音と爆弾の轟音が空に響き渡りました。この恐ろしい数分間に、数え切れないほどの命が失われました。

その間に、マドゥの妻がパンとチキンカレーの入ったボウルを持ってきました。みんな少しずつ食べました。その後、私たちは旅を再開しました。今度はボートに乗り、数分以内に向こう岸に到着しました。

遠くにインドとの国境が見えてきた。しかし、目の前には農民が牛を使って耕したばかりの焦げた土地が果てしなく広がっていた。焼けつくような4月の太陽が土を石のように乾かし、道もはっきりした道もなく、痛む足元にはひび割れた土があるだけだった。

私たちはインド国境に向かって険しく不均一な地面を進みながらゆっくりと進みました。一歩一歩が試練のように感じられました。エリザは歩くのに苦労しており、私たちは道中彼女を支えなければなりませんでした。マドゥの叔母である大柄な女性も、歩き続けるのがだんだん難しくなってきていました。

サンダルを履いていた私たちは、すぐにそれが役に立たないことに気付きました。鋭くギザギザした表面が足を引き裂き、切り傷と血が残ったのです。常に用心深いマドゥは、盗賊のことを心配していました。

ついに私たちはインドの地に足を踏み入れた。太陽はすでに地平線の下に沈んでいたが、空はまだ夕焼けの残りで赤く輝いていた。女性たちはすっかり疲れ果て、柔らかい草の上に倒れ込んだ。

マドゥの姉の家はわずか200メートルほどの距離でした。彼らの家族の絆は強く、頻繁にお互いを訪ねていました。私たちが到着したことを聞くと、マドゥの親戚が急いでやって来て、温かさと安堵感で私たちを抱きしめてくれました。

私たちは疲れた旅人たちを家まで案内し、そこでは光り輝く真鍮のグラスに冷たい水が注がれていました。水を飲むと、乾いた喉に心地よい水圧を感じ、自分たちがいかに疲れていたかを実感しました。

夜が更けていくにつれ、ナマズとエビの香り豊かなスープとマスール・ダルを添えた熱々のご飯が運ばれてきました。まるで神酒のようでした。

その夜、女性たちは家の中に残り、私たちはポーチに横たわり、星が輝く広大な空の下を眺めていました。すぐに私たちは眠りに落ち、疲労の重みで深い眠りに落ちました。

恐怖と脱出と安堵に満ちたあの悲惨な日は、私の人生で最も忘れられない瞬間の一つとして今も残っています。

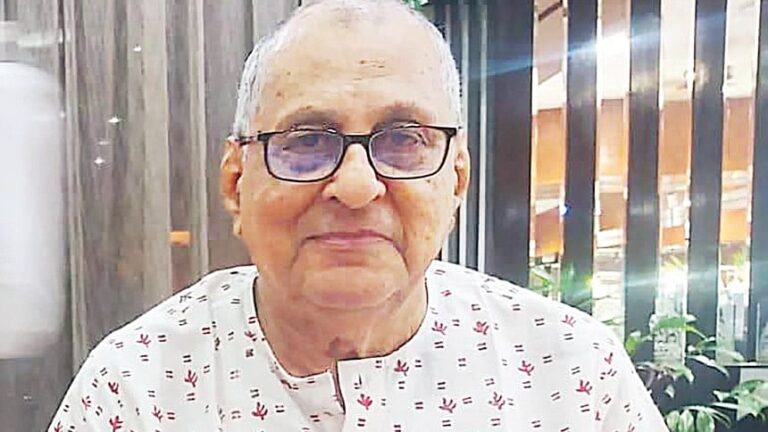

シャヒドゥル・イスラムは、ラジシャヒ大学の元応用化学教授です。

シャヒドゥル・イスラムは、ラジシャヒ大学の元応用化学教授です。

Bangladesh News/The Daily Star 20250326

https://www.thedailystar.net/supplements/independence-day-special-2025/news/between-bullets-and-borders-fleeing-the-rajshahi-massacre-3857846

関連