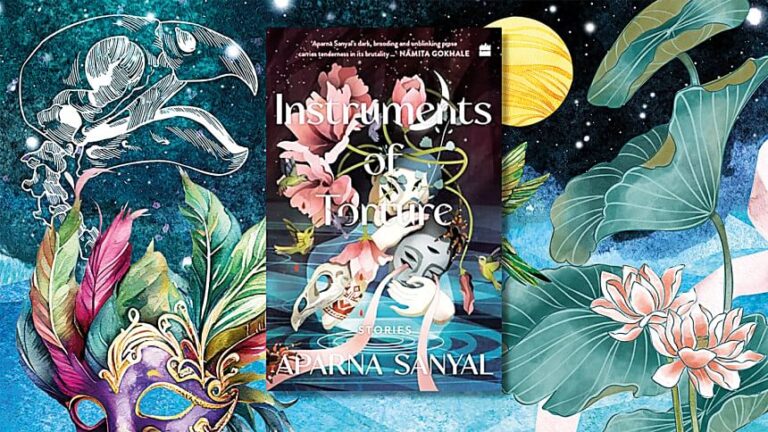

[The Daily Star]アパルナ・ウパディヤヤ・サンヤルの『拷問道具』は、個人が耐え忍ぶ心理的・社会的苦痛を深く掘り下げ、特に美の基準と女性の表象というテーマに焦点を当てた力強い文学作品集です。各作品は中世の拷問器具にちなんで名付けられており、登場人物たちが直面する感情的・社会的プレッシャーのメタファーとして機能しています。

例えば、「スペインのブーツ」では、主人公のプーニマは、女性の価値は本質的に外見に結びついているという信念を内面化しながら成長します。彼女の人生は、母親から植え付けられ、社会の期待によって強化された美の維持を中心に回っています。この物語は、理想的な美の基準に従わなければならないという容赦ないプレッシャーと格闘する多くの女性の経験を反映しています。同様に、「拷問台」では、サンヤルは小人症を「治す」ための医療介入を受ける男性を登場させます。彼の苦悩は、身体的規範に従わなければならないという社会的なプレッシャーを浮き彫りにし、そのような強制がもたらす精神的な負担を際立たせています。これらの物語は、私たちの生活を形作る構造、そしてしばしば最も弱い立場にある人々を犠牲にするものに対する鋭い批評となっています。

サンヤルのこれらのテーマの探求は、女性の価値を決定づける美の役割を批判する南アジア文学におけるより広範な議論と軌を一にする。イスマット・チュグタイ、カマラ・ダス、ジュンパ・ラヒリといった作家たちは皆、これらの問題に取り組み、女性の身体が支配、称賛、そして時には反抗の場となる様子を描いてきた。

イスマット・チュグタイの『リハーフ』(1942年)は、美の基準を直接的に扱ったものではないものの、家父長制社会における女性の定められた役割という概念に異議を唱えています。主人公のベグム・ジャーンは、彼女に全く関心を示さない裕福な男性と結婚させられ、型破りな関係に慰めを見出します。チュグタイは、女性がしばしば外見的な魅力だけで判断され、必ずしも自分に都合の良いわけではない社会的な役割に従うことを求められていることを露呈しています。同様に、カマラ・ダスの詩は、身体的自立や、社会的な期待と個人の主体性との間の緊張といったテーマに頻繁に取り組んでいます。

ジュンパ・ラヒリの『病の解釈者』(1999年)もまた、ジェンダーの役割、特に南アジア系移民におけるジェンダーの役割について、繊細な批評を提示している。短編小説「セクシー」では、ミランダという女性が、彼女を欲望の対象としてしか見ていない既婚のインド人男性に夢中になる。ラヒリはサンヤルと同様に、植民地時代の異国情緒から内面化された文化的期待に至るまで、女性の容姿がどのようにフェティシズム化されているかを問いかけている。

サンヤルのテーマは、女性と美に対する社会の認識を批判的に考察してきた世界中の芸術家や作家の作品と共鳴しています。例えばフリーダ・カーロは、自身の芸術を通して、伝統的な女性の美の基準や男性の視線に異議を唱えました。カーロは自画像において、一本の眉や上唇の毛といった特徴を強調し、型破りな美の規範を受け入れ、社会の期待を覆しました。彼女の絵画「乳母と私」は、授乳の複雑さを率直に描き、授乳に伴う、しばしば見過ごされがちな痛みや断絶を浮き彫りにしています。

アナ・メンディエタの「シルエタ・シリーズ」もまた、アイデンティティ、女性らしさ、そして女性の身体に課せられた社会的制約を考察しています。メンディエタは自然の中に女性のシルエットを描き出し、女性の身体と大地との深い繋がりを表現しています。この作品は、サンヤルの物語が女性の経験を再び捉え、痛みと回復力を等しく描き出す様子を反映しています。

現代アーティストのミカリーン・トーマスとリンダーは、女性のイメージと社会の期待について、より深く探求しています。トーマスによる黒人女性の記念碑的なポートレートは、彼女たちの強さと主体性を称え、個人的な物語と文化的な物語を融合させることで、伝統的な表現に異議を唱えています。リンダーのポストパンク風フォトコラージュは、ソフトポルノやファッション写真から女性のイメージを分析し、女性に課せられた役割や認識を批判的に捉えています。

南アジアの文学的伝統において、美しさは長きにわたり女性の将来、特に結婚において決定的な要素とされてきました。「浅黒い肌」あるいは「黒い肌」の女性が受け入れられようともがく姿は、文学や映画に頻繁に登場します。ラビンドラナート・タゴールの『チョーケル・バリ』(1903年)から、アルンダティ・ロイの『小さなものたちの神』(1997年)といったより現代的な作品に至るまで、女性の外見はしばしば社会的な地位を決定づけるものです。

サンヤルの『拷問道具』は、幼い頃から女性に押し付けられる抑圧的な美の基準を暴き出すことで、このテーマに深く切り込んでいます。『スペインのブーツ』では、プーニマの人生は容姿を維持することへのプレッシャーによって形作られており、これは多くの南アジア女性が共感できる現実です。美白クリームが未だに積極的に宣伝され、結婚のプロポーズが女性の肌の色に左右されることがしばしばあるこの地域において、サンヤルの批判は特に痛烈です。

さらに、女性の身体を戦場とする概念は、南アジア文学において目新しいものではない。アムリタ・プリタムの『ピンジャル』(1950年)は、南北戦争が女性の自立に与えた影響を描いている。マハスウェータ・デーヴィーの『ドラウパディー』(1978年)では、先住民女性が国家による暴力にさらされる。女性の身体は長きにわたり、苦しみと抵抗の場となってきた。サンヤルはこの言説を拡張し、美の基準を心理的拷問と結びつけることで、内面化された抑圧が外的な暴力と同じくらい有害になり得ることを示している。

『拷問器具』は美の基準に重点を置きながらも、その論点は他の形態の社会的抑圧にも及んでいます。サンヤルは中世の拷問器具をメタファーとして用いることで、時代遅れでありながらも根強い構造が現代の生活をどのように形作っているのかを探求しています。

例えば、南アジア社会では、カースト制度が人々の機会と社会的流動性を依然として左右しています。『拷問の道具』では直接触れられていませんが、厳格な社会規範によって個人があらかじめ定められた役割に押し付けられるという概念は、ダリット文学で探求されるカーストに基づく差別と軌を一にします。バマ(『カルック』の著者)やペルマル・ムルガン(『ワン・パート・ウーマン』の著者)といった作家も同様に、社会規範が抑圧的な「拷問の道具」となり得ることを指摘しています。

サンヤルの作品は、身体的糾弾という普遍的な経験、つまり地理的背景を超えたテーマにも言及している。南アジアの結婚市場を通してであれ、西洋の美容産業を通してであれ、女性たちは常に過酷な基準に晒されている。こうした苦難を歴史的な拷問という言語を通して描くことで、サンヤルはその深刻さを強調し、読者に、いわゆる「普通」の期待が実際には暴力の一形態なのではないかと問いかける。

アパルナ・サンヤルの『拷問道具』は、美の基準、社会規範、そして家父長制的な支配が個人の人生をどのように形作っているかを痛烈に批判する作品です。歴史上の拷問器具を題材にすることで、サンヤルは読者にこうした期待の残酷さを突きつけます。彼女の作品は、南アジアの文学的伝統に深く根ざしながらも、世界的なフェミニズムの言説とも合致しており、現代文学への重要な貢献となっています。

サンヤルの作品をチュグタイ、ダス、ラヒリ、カーロ、メンディエタといった作家たちの作品と照らし合わせることで、美へのプレッシャーと女性に対する社会的な認識が、文化を超えて広く浸透していることが明らかになります。芸術家や作家たちは、こうした規範に挑み続け、アイデンティティ、女性らしさ、そして抵抗を理解するための新たな方法を提示しています。特にサンヤルの作品は、鋭いメタファーと揺るぎない批判によって際立っており、南アジアをはじめとする世界におけるジェンダー、表象、そして権力に関する議論において不可欠なテキストとなっています。

ナムラタは作家であり、デジタル マーケティングの専門家であり、文芸雑誌「キタブ」の編集者です。

Bangladesh News/The Daily Star 20250417

https://www.thedailystar.net/books-literature/news/aparna-sanyal-and-the-burden-representation-south-asian-literature-3873016

関連