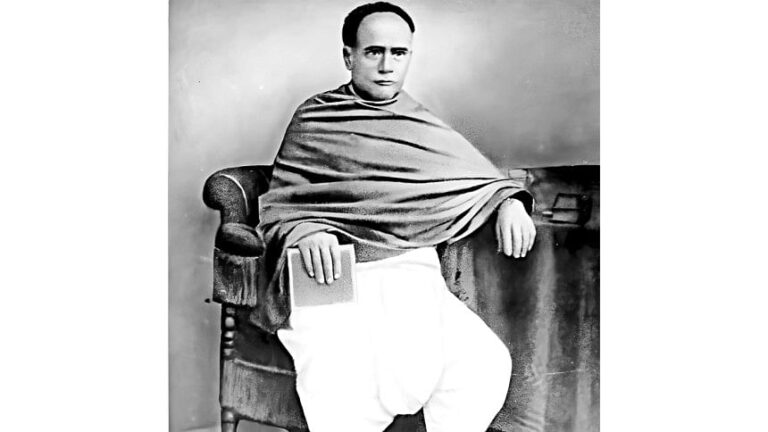

[The Daily Star]詩人で劇作家のマイケル・マドゥスーダン・ダッタ(1824–73)は、伝統的なバラモンのパンディット(学者たち)への嫌悪を隠そうとはしなかった。彼は彼らを「不毛な悪党」と呼んだが、これはおそらく彼らの独断主義、社会保守主義への深い執着、そして時代の流れに乗り遅れていることを指していたのだろう。しかし、この階級の中に、彼が重要な例外を設けた人物がいた。パンディット・イスワルチャンドラ・ヴィディヤサガール(1820–91)である。マドゥスーダンはこのパンディットを「我々の中の第一人者」と呼んだ。これは通常、国家元首や並外れた資質を持つ社会的人物にのみ与えられる栄誉である。異国の地で生活に苦しむ中で、このパンディットからしばしば受けた金銭的援助への感謝の意を表すために、この言葉を用いたのではないかと誤解する人もいるかもしれない。しかし、そのような解釈は、マドゥスーダンの才能、そして彼の恩人である無私無欲で人道的な慈悲を軽視するだけだ。成人後、ヴィディヤサガルは経済的に困窮する多くの人々を救済したが、誰一人として彼を称賛することはなかった。皮肉なことに、多くの受益者が彼から金を騙し取ったり、公の場で悪口を言ったりしたのだ。

ここで、ヴィディヤサガールが当初多少の躊躇の後、マドゥスーダンがベンガル詩に白韻詩を用いた大胆な革新性を認めたことを想起することも重要である。彼のような階級や育ちの人物が、通常そのような行為をすることは考えられない。私が論じるように、このパンディット自身も革新者であり、しばしば社会通念や慣習に反抗した。バラモンとして生まれたにもかかわらず、彼はバラモン階級の全く異なる階級の型に自らを当てはめ、ヒンドゥー教の社会文化史において、バラモンは逆説的ではあるが、保守主義、順応性、そして勇気ある異議申し立ての源泉となり得るという見解を肯定した。私にとって、マドゥスーダンの例外は、ヴィディヤサガールの驚異的な人生と作品をより深く理解するための貴重な手がかりとなる。

一見すると、マドゥスーダン・ダッタとイスワルチャンドラ・ヴィディヤサガルほど似ていない二人の人物はいないだろう。マドゥスーダンは知的にはギリシャ・ローマ文明の古典主義に、そしてひいては同時代に近いイギリスのロマン派詩人たちにも傾倒していた。社交面では、イギリスのジェントリ(貴族階級)の暮らしを切望していた。マドゥスーダンは裕福な専門職の息子として生まれ、当時インドで受けられる最高の近代教育を受けた。彼は祖先の宗教を捨て、自らが「より優れた」と考える宗教を信仰し、しばしば身の丈に合わない生活を送り、貧しいままこの世を去った。

ヴィディヤサガールには、二つの重要な課題が並置されていることも見て取れる。第一に、近代公教育のより広範な普及と人格形成。第二に、社会正義の意識、すなわち、特に女性や下層階級の人々など、自らの意思を表明できない人々のために発言したいという願望である。ヴィディヤサガールは伝統と近代性を階層的にではなく、ある種の力学的な関係性として位置づけた。この見解においては、伝統は近代性によって完全に置き換えられるのではなく、むしろ近代的と言えるものと共存しなければならなかった。

それに比べて、ヴィディヤサガールは貧しい父親の息子で、幼少期は極度の貧困と闘い、サンスクリットの知識体系に深く根ざしていました。西洋の一部の人々が彼とその活動を知っていたにもかかわらず、彼には西洋を訪れる意欲はなかったようです。チャーチル首相のような人物は、彼の普段の服装から判断して、彼を「裸の行者」と呼んだかもしれません。ヴィディヤサガールは最も安っぽく粗末な服を着ていましたが、それは金銭欲からではなく、生来の謙虚さと、ガンジーが後に実践したように庶民の心と一体になりたいという願望からでした。

パンディットは宗教的教義にほとんど、あるいは全く関心がなく、様々な収入源から平均的なインド人の水準をはるかに上回る収入を得ていたにもかかわらず、同階級の人々よりも無学なサンタル族との交流を好んだ。マドゥスーダンとは異なり、彼は親孝行を実践し、重要な仕事に着手する前に必ず両親の許可を求めた。1891年に彼が亡くなった日、カルカッタの一部の地域は閑散としており、教育、著述、出版の世界とは無関係の商人や小売店主でさえ、故人への敬意を表して店を閉めた。

では、なぜマドゥスーダンのような人物が、気取らず、誤解を招きやすいほど平凡な見た目のバラモン学者を高く評価したのだろうか。彼はヴィディヤサガルが新しい階級のバラモンに属していることを見抜いていた。彼は、同僚の教育者ブーデフ・ムコパディヤイ(1827-1894)のような保守的なバラモンでもなければ、バンキムチャンドラ・チャトパディヤイ(1838-1894)のような、いわゆる英国風の専門家でもなかった。むしろ、彼はある意味で、古き良きバラモンの生まれ変わりのような人物だった。学識があり、誠実で、勇敢で、独立心があり、率直で、経験豊富な社会問題相談員であり、伝統を尊重しながらも、変化するニーズに合わせて適切に再解釈できる人物だった。

ヴィディヤサガールは独学で英語を学び、当時の西洋の支配的な言説にも精通していた。ランモハン・ロイ(1772-1833)と同様に、彼はベーコンを引用して、複雑な議論や独断主義(彼自身はそれらを「学問の蜘蛛の巣」と呼んだ)を批判し、特定の知識分野における同時代のヨーロッパ人の優位性を率直に認めた。バラモンでありながら、伝統的なヒンドゥー哲学の実践的価値に疑問を抱き、『ラーマーヤナ』と『マハーバーラタ』を宗教書ではなく文学作品と呼んだ。彼の時間と伝統に対する見方は明らかに歴史主義的であり、古代に凍りついたものではない。ヴィディヤサガールには、ヒューマニズムと人道主義、慈悲深さと揺るぎない目的意識、そして自らの文化に根ざしつつも他民族や他文化から学ぶ意欲という、稀有な組み合わせが見出されるだろう。

ヴィディヤサガールには、二つの重要な課題が並置されていたことも見て取れる。第一に、近代公教育を広く普及させ、同時に人格形成を図ること。第二に、社会正義の意識、すなわち、特に女性や下層階級など、自らの意思を表明できない人々のために発言したいという願望である。彼は伝統と近代性を階層的にではなく、ある種の運動的な関係性の中に位置づけた。この見方では、伝統は近代性によって完全に置き換えられるのではなく、間違いなく近代的なものと共存しなければならなかった。ヴィディヤサガール自身も、作家、随筆家、翻訳家、出版者、印刷者、論客、慈善家、教育者、行政家、社会改革者など、多くの役割を担っていたという意味で近代的であった。おそらく、このような雑多な役割と機能の組み合わせは、彼の時代以前にも後にも、ベンガルでは実現しなかっただろう。

人格形成は、ヴィディヤサガールが著書、特に『ボドドイ』『ジーヴァンチャリット』『チャリタバリ』といった入門書や教科書において一貫して主張した美徳であった。これらの書籍の特徴は、平均的なインド人学生に、彼が欠いているとされる資質、すなわち心の広さ、勤勉さ、忍耐力、そして何よりも、周囲の社会的・物理的環境を掌握しようとする人間的な探求心を植え付けようとする意図にあった。ヴィディヤサガールは教科書の中で、従順で過度に従順で、精力がなく、何の疑問も抱かない学生を高く評価することはなかった。むしろ、過剰な躾けと幼稚な社会慣習の重圧にも屈しない、反抗的で多動性があり、いたずら好きな少年を好んでいた。

当然のことながら、このパンディットは当時もその後も、同時代あるいはほぼ同時代のヨーロッパ人にのみ美徳を見出したとして、ベンガル人から批判を浴びました。興味深いことに、彼が子供たちに身につけさせたいと願っていたこれらの精神性のいくつかは、彼自身の人生においても実践されていたようです。つまり、上司からの反対や報復を決して恐れず、不当な要求を盲目的に受け入れるよりも自尊心を優先したのです。ヴィディヤサガルは、キャリアの絶頂期に、政府による不当な要求に屈するよりも、一人で私立学校を経営することを決意しました。また、政府がヨーロッパ人教授の給与を支払わないと、プレジデンシー・カレッジのサンスクリット語教授の職も辞退しました。

ヴィディヤサガールが最も大きな功績を残したのは、社会正義の分野においてである。未亡人婚の促進や一夫多妻制の廃止に向けた彼の運動はあまりにも広く知られているが、カルカッタ・サンスクリット大学における彼の運営・カリキュラム改革についてはほとんど注目されていない。ある意味では、彼の努力は、授業をより簡潔で分かりやすく、そして専門的に役立つものにすることを目指していた。しかし、こうした改革には、見過ごすことのできない社会的側面が存在している。

ヴィディヤサガールは、かつてのヤングベンガル派のように、既存の慣習を公然と破ることでヒンドゥー社会に劇的に反抗したり転覆させようとした反逆者ではなかった。彼はより漸進的ではあるが意義深い改革を志向した。以前はサンスクリット大学への入学資格はバラモンとバイディヤカーストの学生に限られていたが、彼はこの機会をカヤスタ、さらには社会的に周縁化されたスバルナバニク、タンティ、ゴアラにも広げた。また、非常にユニークなことに、サンスクリット大学に英語のコースも導入した。

パンディットは、家族や仲間の恐怖にもかかわらず、非バラモンと食べ物を分け合うことをためらわず、バラモンに期待される日常的な儀式上の義務をほとんど無視し、宗教の説教師を嘲笑し、ヒンドゥー教の来世の考えをあざ笑い、不正行為を理由に一人息子を相続権から排除しました。

ベンガルで最も有名な入門書の著者としての人気に加え、イスワルチャンドラ・ヴィディヤサガルは女性問題に関する改革活動で最もよく知られています。しかし実際には、彼はこれらの改革において実はあまり成功しませんでした。ベンガル州外の一部の地域では、ベンガル州よりも多くの未亡人結婚が見られ、政府はクリン族の一夫多妻制を禁止する法律の制定を拒否しました。

一方で、こうした努力が男性の深い慈悲(カルナー)からのみ生じたと考えるのは誤りでしょう。ちなみに、彼の慈悲は人間だけにとどまりませんでした。彼は動物への残酷な仕打ちに心を痛め、最終的に馬車の使用をやめました。ヴィディヤーサーガルは、女性をより大きな共感と理解に値する存在と見なしていただけでなく、男性が学ぶべき多くのものを持つ存在と見ていたと言えるでしょう。

初期近代詩人イスワルチャンドラ・グプタ(1812-1859)の死亡記事の中で、バンキムチャンドラはグプタの保守主義が女性を嘲笑する原因となり、女性が持つ無私、愛、そして愛情といった美徳を理解できなかったと的確に指摘した。ヴィディヤサガルは、幼い未亡人でさえも受けている苦しみ、抑圧、そして早すぎる自己否定に、胸が張り裂ける思いで悲鳴を上げた。彼はまた、保護を受けていない未亡人(にもかかわらず、すぐに追放される)が抱える道徳的な脆弱性についても憂慮した。これが、彼が女性の教育を擁護し、早すぎる結婚を拒否するきっかけとなった。彼自身の娘たちは14歳と16歳で結婚したが、これは当時としては非常に進歩的だった。

しかし、ヴィディヤサガールには、彼自身と彼が活動していた文脈をより深く理解するためにも、言及する価値のある退行的な側面が一つあった。明らかに、このパンディットはシャーストラを崇拝していた。これはある程度、戦略的な必要性から生じたものだった。もし彼の同胞が理性、社会正義、あるいは慈悲の声に耳を傾けていたならば、ラムモハン・ロイもヴィディヤサガールも、立法のためにシャーストラの権威に頼る必要はなかっただろう。しかし、ヴィディヤサガールは最終的に自らの戦略の虜になってしまった。

例えば、彼はドゥワルカナート・ヴィディヤーブーシャン(1820-1886)が、最初の妻が存命中に再婚する男性に厳しい罰則を課すという提案に反対した。その理由は、シャーストラが一定の条件の下でそのような結婚を認めているからだった。伝えられるところによると、再婚は、妻が結婚後8年経っても息子を産まなかった場合に罰せられるというものだった。ある批評家が、再婚は夫の責任かもしれないと指摘し、夫婦双方の健康診断を勧めた際、ヴィディヤーサーガルは再びシャーストラを引用して異議を退けた。

後から振り返ってみると、ヴィディヤサガールの生涯と作品は、いわゆるベンガル・ルネサンスにおける二つの明確な潮流の一つを体現していたと言えるかもしれない。一つは合理主義、人文主義、世俗主義、功利主義の潮流であり、もう一つは、これらの特質が深い宗教的自己表現によって和らげられた潮流である。確かに後者の方が一般的だったが、前者には少なくとも二人の傑出した代表者がいた。イスワルチャンドラ・ヴィディヤサガールとアクシャイクマール・ダッタ(1820-1886)である。

ヴィディヤーサーガルは、精神的な苦悩を除けばブッダを、そして禁欲的な外見を除けばスワミ・ヴィヴェーカーナンダを思い起こさせます。スワミ・ヴィヴェーカーナンダが最も尊敬していた人物が、自身の師であるシュリー・ラーマクリシュナ(1836~1886年)に次いでヴィディヤーサーガルであったのは、決して偶然ではありません。この尊敬の理由の一部は、ヴィヴェーカーナンダの『カルマ・ヨーガ』(1896年)の一節に見出されました。カルマのヨーガ行者は神や宗教を信じる必要はない、とヴィヴェーカーナンダは主張しています。

ヴィディヤサガールは完全な無神論者というわけではありませんでしたが、無神論者としてみなされることを彼は非常に望んでいたのではないかと思います。

アミヤ・P・センは歴史家であり、現在はオックスフォード大学ヒンドゥー研究センターの研究員です。

Bangladesh News/The Daily Star 20250630

https://www.thedailystar.net/slow-reads/focus/news/the-maverick-pundit-3928766

関連