[The Daily Star]最近の世界的報告書によると、綿花工場が輸出向け衣料品の糸製造に綿花の使用を増やすため、今後10年間はバングラデシュとベトナムが世界の綿花貿易を牽引することになるだろう。

経済協力開発機構(OECD)と国連食糧農業機関(FAO)は、世界の綿花貿易は今後10年間、毎年1.6%ずつ着実に拡大し、2034年には1230万トンに達すると予測している。

「この成長は、アジア諸国、特にベトナムとバングラデシュで繊維工場の利用が急速に拡大している中で、繊維需要の増加によって推進されている」と、7月15日に発表されたOECD-FAO農業展望2025-2034は述べている。

バングラデシュは2034年までに世界の綿花輸入量の18%を占めると予測されており、年間2.4%の成長を記録する見込みだ。

この国は170万トン以上の綿花を消費しており、その必要量の4分の3以上を輸入している。

報告書によれば、中低所得国における繊維需要の増加により、世界における綿花使用量は年間1.2%増加すると予測されている。

「綿花加工の主要拠点はアジアであり続けるだろうが、競争力のある労働力と生産コストに支えられてベトナム、バングラデシュ、インドでの事業拡大が進むだろう」と同社は述べた。

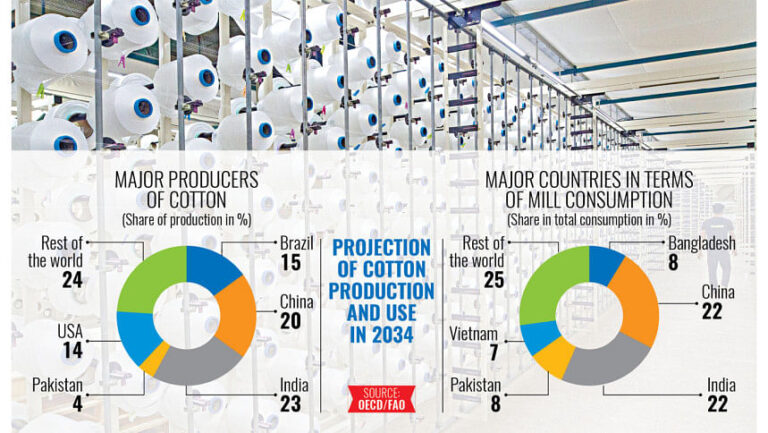

バングラデシュとパキスタンはそれぞれ世界の綿花総量の8%を消費すると予測されている。

中国は世界の綿花加工における優位性を徐々に失っていくと予想されているが、2034年までにはインドがそれに続き、世界最大の綿花加工国としての地位を維持するだろう。

10年末までに中国が30%、インドが22%を消費することになる。

人件費の上昇と厳しい労働・環境規制により、2010年以降、中国の綿糸工場の消費量は徐々に減少している。

この下落は、政府による市場介入の一形態である支持価格制度が2014年に廃止されたことでさらに悪化した。

「これが他のアジア諸国、特にベトナムやバングラデシュへの移住につながった」と報告書は述べている。

同報告書は、2005年に多国間繊維協定が段階的に廃止されて以来、バングラデシュやベトナムなどの国では、豊富な労働力、低い生産コスト、政府の支援策により、繊維産業が力強い成長を遂げていると述べた。

多国間繊維協定は、発展途上国が欧米の先進国に輸出できる衣料品や繊維製品の数量に割当を課すために 1974 年に設立されました。

報告書によると、一般特恵関税制度(GSP)に基づく欧州連合の後発開発途上国への無税アクセスは、バングラデシュの繊維産業を活性化させ、ニット製品や織物などの衣料品の世界的大輸出国としての台頭に貢献した。

アジア経済における繊維産業の拡大により、今後 10 年間にわたり工場の消費量の増加が継続すると予想されます。

製粉所利用の年間成長率ではベトナムが2.7%でトップとなり、バングラデシュが2.1%でそれに続く。

OECD-FAOの報告書によれば、世界の綿花生産量は主に収穫量の向上により年間1.3%増加し、2034年までに2,950万トンに達すると予想されている。

「インドは、現在の低い綿花生産量を大幅に増加させると見込まれており、中国を抜いて世界最大の綿花生産国になると予測されている。ブラジルと米国も同程度の生産量で追随するだろう」と報告書は述べている。

「ブラジルと米国は主要な生産国および輸出国として、アジア諸国からの高まる需要を満たすことが期待されており、今後10年間で2大輸出国となるだろう」と付け加えた。

Bangladesh News/The Daily Star 20250718

https://www.thedailystar.net/business/news/bangladesh-vietnam-drive-global-cotton-trade-next-decade-report-3942306

関連