[The Daily Star]「十分な意図があれば、何でも武器になり得る。」

—メーガ・マジュムダール『守護者と泥棒』

上記の引用は、近未来のディストピア都市コルカタを舞台とするこの小説の核心を捉えているように思える。舞台は、政治腐敗、不平等、そして洪水、飢饉、温暖化といった不吉な気候危機によって居住不可能となった街だ。2歳のミシュティのために少しでも幸せと安らぎを与えようと必死に努力するマーとダドゥの姿、そして故郷を追われた家族のために街で安定した居場所を見つけようと奔走するブーバの姿など、緊迫感という根底から湧き上がるこの引用は、ほぼあらゆる場面から垣間見ることができる。

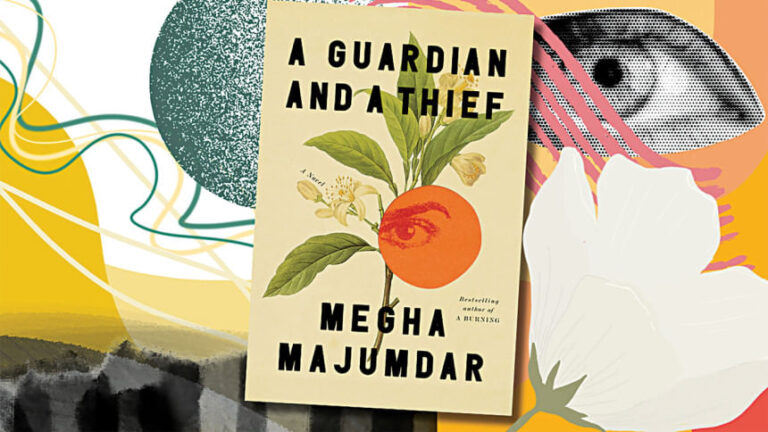

マーと父ダドゥは、娘ミシュティと共にミシガンへ移住する予定だ。夫はそこで科学者として働いている。そのため、数ヶ月に及ぶ官僚的な手続きを経て、気候ビザと呼ばれる特別なビザを取得する資格を得ていた。しかし、真夜中にブンバが家に侵入し、パスポートが入ったママのハンドバッグと食料庫の食料を盗み、パスポートは行方不明になる。この出来事をきっかけに、果てしない捜査と、ポン・ジュノ監督の2025年映画『ミッキー17』の息もつかせぬエネルギーに支えられた物語が展開する。4人の登場人物(ママ、ダドゥ、ブンバ、ミシュティ)にとって、常に危険が増していく物語だ。観客が少しでも安堵の瞬間を見出すと、マジュムダールはそれをあっさりと奪い去ってしまう。困難を乗り越えられない状況で展開される、このような力強い物語は、気候危機に見舞われた南アジアの国という文脈にこそふさわしい。

物語を読み進めていくうちに、コルカタではなくダッカが目に浮かんでくるのを免れませんでした。これらの都市は多くの点で似ているため、絶望的な風景の中で、天候や基本的な物資の不足に苛立つ市民の短気な気質を身近に感じました。彼女が描く荒廃し破壊された都市が先見の明のあるものではないことを心から願いますが、気候危機に関する悲惨な統計データを考えると、その先見の明を見つめずにはいられません。

私にとって特に印象的だったのは、ディストピア的なコルカタに蔓延する飢餓感を如実に表している次の一節だ。「火葬場の敷地内では、犬たちが舌を垂らし、肋骨を皮膚に張り付けたまま、亡くなった人々の肉の中に餌を探し求めて歩き回っていた。そして、死者の愛する人たちが「ハット!ハット!」と叫ぶと、犬たちはようやく退散した。」

この小説には、このような一節や場面が溢れており、痛ましいまでの屈辱を、臆することなく鮮やかに描き出している。そうすることで、マジュムダールの意図が、失われた時代への郷愁と憧憬でページを覆い尽くす。あらゆる危機が地平線に迫り来るだけで、日常生活の具体的な一部ではなかった時代への憧憬が、その意図を如実に物語っている。例えば、マとダドゥがバザールへ行き、川の塩分濃度が高騰し、国の農地の大部分が耕作不能になったため、長い間誰も本物の魚や野菜を食べられなかったことを嘆く場面を考えてみよう。

この小説は、感傷的な場面を甘ったるく描くことにも成功している。しかし、その感傷性は、決して過剰な自明の理から生まれたものではない。それは深遠で、清々しい深みを帯びている。「真の冒険とは、世界を見ることだけでなく、旅を通して明らかになる自分自身の姿を見ることだったのかもしれない。」

この小説のもう一つの強みは、簡潔でありながらも決して衰えない叙情的な言語である。この言語は物語のテンポを最後まで支え、読者は言語を味わうか、続きを知りたくてページをめくるかという難しい選択を迫られる。このジレンマは、今年初めにイアン・マキューアンの『つぐない』(2001年)とタミマ・アナムの『黄金時代』(2007年)を読んだときの似たような体験を思い出させた。

この小説が問うている大きな問いは、「家族に安らぎを与えるために、自分のどの部分を犠牲にする覚悟があるのか」ということだ。この問いは、最終的に人生の軌跡を変えることになる恥ずべき秘密を抱えるマと、社会的な流動性のない無学な男として次々と障害によろめきながら、過去の過ちに苛まれ続けるブーンバにとって、最も重い重荷となる。この問いから生じ、またこの問いにも関連するもう一つの問いは、「真の守護者と泥棒は誰か」という問いだ。もちろん、この小説は明確な答えを提示していない。守護者と泥棒、善と悪という二元論を渦巻かせ、読者を目もくらむような交差点へと突き落とす。この奇妙なディストピアでは、億万長者が暑さに苦しむ大衆向けに冷却製品を開発し、販売しているが、大多数の人々はそれを買うことすらできない。こうした疑問を提起しながらも、この小説は寓話的な、あるいは物事の進め方をマニュアル化しようとしているような感覚は全くない。登場人物たちの独自の推論や動機が、不確実性と恐怖という移ろいやすい絨毯の上で紡がれ、有機的で、緊密でまとまりのある筋書きに織り込まれているように感じられる。この小説の筋書きがどのようにしてこのような形になったのかは、私には見当もつかない(作者は熱心なアウトライン作成者なのか?それとも臨機応変なのか?)。しかし、作者の技巧(物語世界は登場人物によって完全に支配されており、作者自身によって支配されていると読者に信じ込ませる)は、どこにも崩れたり、揺らいだりしていない。

この小説は、感傷的な場面を甘ったるく描くことにも成功している。しかし、その感傷性は、決して過剰な自明の理から生まれたものではない。それは深遠で、清々しい深みを帯びている。「真の冒険とは、世界を見ることだけでなく、旅を通して明らかになる自分自身の姿を見ることだったのかもしれない。」

もしこの小説が来年のブッカー賞の候補に挙がらなかったら、それは非常に残念なことだ。

シャー・タズリアン・アシュラフィは、ウィスコンシン大学マディソン校で文学修士課程に在籍し、同校でフィクションのティーチングアシスタントを務めています。『カバの少女』の著者です。

Bangladesh News/The Daily Star 20250807

https://www.thedailystar.net/books-literature/news/when-the-waters-rise-and-the-food-disappears-3957286

関連