[The Daily Star]乾いた大地に雨のように降り注ぐ詩人たちは、擁護など必要とせず、ただ認められるだけで済む。アル・マフムード(1936-2019)もその一人だ。しかし、歴史の常套句として、私たちはすでに聖典化されるべき詩を擁護せざるを得ない状況に陥った。それほど昔のことではないが、ダッカの文芸編集者たちは彼の名に動揺した。ソナリ・カビーン(1973)を称賛すれば反動主義者と烙印を押される危険があり、崇拝者でさえ彼の新作を印刷に出すことを躊躇した。私はそれを鮮明に覚えている。1990年代初頭、ムハンマド・ニザームディンと私がウパマ誌のアル・マフムード特集号の編集に着手した時のことだ。ダッカ中を戸別訪問し、詩人や批評家の信頼を得て、エッセイの執筆を依頼した。ほとんどの人は断った。ある教授は、まるで予言のように私たちにこう言った。「時代はアル・マフムードに味方していない」あたかも詩がその価値を時の承認に委ねるべきであるかのように。

しかし、ファルーク・アフマドの『シャート・シャゴレル・マジ』(1944年)と同様に、『ソナリ・カビーン』(1973年)は、美術史の巨匠ジョージ・キューブラーがかつて「プライム・オブジェ」と呼んだものである。イェール大学の美術史家であるキューブラーは、『時間の形』(1962年)の中で、「プライム・オブジェ」という謎めいていながらも生成的な概念を提示した。これは、形態、パターン、あるいは技法の新たな一連の始まりとなる、特異な作品群を指す。これらは単に年代順の意味で「最初の」作品というわけではない。むしろ、構想において非常に決定的な作品であり、複製、コピー、派生、変種、そして廃棄の類型を生み出す。「ものがものを創造する」とキューブラーは記し、継承ではなく推進力を強調している。プライム・オブジェとは、起源というよりもむしろ断絶であり、突き抜け、それによってその後の展開を変化させる何かなのである。

言い換えれば、キューブラーの「主要な対象」とは、他のすべての作品に反応を強いることで「時間の形」を変える作品である。ベンガル・ムスリムにはそれほど多くはない。『アグニビナ』(1922年)、『シャート・シャゴレル・マジ』(1944年)、『ソナリ・カビーン』(1973年)は、まさに要石と言えるだろう。残りは反響、派生、あるいは丁寧なバリエーションに過ぎない。『ソナリ・カビーン』を他と一線を画したのは、エロティックな抑揚やベンガルの素朴な官能性だけではない。村から逃れることも、都市を模倣することもない、突如現れた詩的な声、民俗的な響きを一切持たずに地域の語彙を韻律に注ぎ込む詩、メグナ川やマフア川、牛糞が撒き散らされた中庭を、異国情緒を帯びさせる必要などない者の気楽さで想起させる詩的な声である。

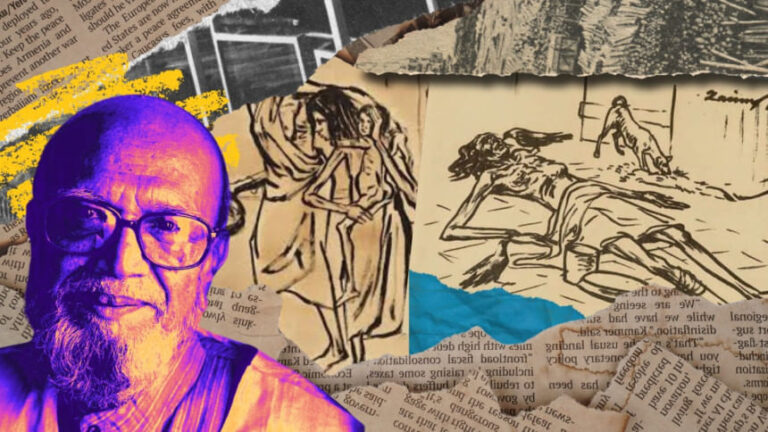

批評家たちは彼をジャシムディンと比較したが、それは間違いだった。ジャシムディンは村の無垢さという叙情詩的論理の内側から村を描いたが、アル・マフムードは歴史的存続の矛盾の内側から村を描いた。彼の愛の詩は、カフェの恋人たちや半宿の学生についてではない。それらは「シャバリ」の足と部族のリズムを持つ女性、田んぼの裸、エコロジーとしてのエロス、土地と同じ文法に鋳造された身体についてである。スニル・ガンゴパディアイがコルカタの慣用句で愛を描き、シャクティ・チャットトップアディアイがタントラの曖昧さで愛を書いたとすれば、アル・マフムードは農民のザイヌル・アベディンが描いたような硬い線と力強い影でそれを書いた。その輪郭は、ミケランジェロのような名前が大きな存在感を放つカルカッタ美術学校でのヨーロッパ美術史の古典的な教育によって形作られたものであり、校長のE・B・ハヴェルは、そのような形式的な厳格さが飢饉のスケッチのためにどのように作り直されるかを想像することはできなかっただろう。

後にザイヌルは、ミケランジェロや他のルネサンスの巨匠たちに触れたことで磨かれた古典派の技法を、ベンガルの農民たちを、システィーナ礼拝堂のたくましい肉体の威厳を彷彿とさせる巨大な人物として描くことに注ぎ込むことになる。しかし、彼が古典的表現形式をベンガル人の苦しみを表現する言語へと翻訳したのは、ヨーロッパから借用した線で死にゆく死体を描いた飢餓のスケッチが初めてだった。ここには辿る価値のある連続性がある。1940年代の共産主義者ファルーク・アフマドは、飢餓に見舞われたコルカタの路上で死にゆく人々を目撃した後、有名な詩「鞭」(1944年)を書いた。死と飢餓は「マーヤ」であり、ブラフマーだけが現実であるというシャンカル派の形而上学にいまだ魅了され、見ようとしないベンガルのインド側の人々は、そうした死体を見ようとしなかった。結局のところ、世界そのものが幻想であるならば、なぜ飢餓のスケッチを描くのだろうか。まさにその時、ザイヌルはまさに同じ肉体をスケッチしていた。一方、彼らの支配的な非ムスリムの詩人たちは、依然として「プラーナ」やラージプートの伝説の中に英雄を探し求めていた。芸術的伝統がしばしば形而上学や寓話へと傾倒する同時代の人々とは異なり、これらのムスリムの詩人や画家たちは、飢餓、離散、そして不正を、直接的で具現化された現実として捉えていた。アル・マフムードの力強い田園エロティシズムは、その流れを受け継いでいる。模倣ではなく、継承によって。都市の近代性ではなく、荒れた畑、耕された体、目撃されていない飢餓の近代性。そして、その背後には、愛は私的なものではないと信じた詩人がいた。彼の詩は、柔らかな近代性のロマンスではなく、古代ベンガルの飢餓、汗、喪失、そして記憶の熱だった。

彼はソネットを愛していたが、それは古のテクスチュアをその枠の中に収められるという点においてのみだった。その技巧は決して自己主張をしなかった。精巧な技法も、形式的な華麗さもなかった。彼の詩は、決して人々に感銘を与えようとはしなかった。実験のための実験に我慢ならない者の確信に突き動かされた。技法とは、詩的な金属性を持たないものの代わりだと、彼は何度も言った。彼には金属性があった。リズムがあった。そして、敵でさえもためらわせるような比喩表現の才能があった。イスラム教、イスラムの歴史、あるいは古典的な物語が登場する詩でさえ、説教臭さや聖人ぶった態度の痕跡は微塵もない。

アル・マフムードは、苛立ちに苛まれると、よく「ウォジュ・コレ・サヒティヤ・ホイ・ナ(身を清めた後、文学はできない)」と皮肉を込めて言った。彼が言いたかったのは、単に儀式の清浄さと創作活動が相容れないということではなく、文学と宗教は根本的に異なる存在様式だということだった。イスラム教を愛好する一部の人々が、彼にイスラムの歴史やテーマについてのみ書くように要求し始めたとき、彼は彼らに、文学は説教の一分野ではないと、率直に何度も諭した。文学は異なる衝動から生まれ、いかなる教義にも従わないのだ。

この言葉はよく覚えています。1994年のウパマ特集号で彼と長時間インタビューした時に聞いた言葉だからです。この特集号は後に小さな抵抗の行為となりました。このインタビューは私がこれまで行った中でも最も刺激的なインタビューの一つであり、彼の答えは今でも伝説となっています。当時、私はデリダ、ポール・ド・マン、そしてポスト構造理論を研究していました。ある時、私はタゴールの短編小説の定義について、つまり「理論がない」という定義について彼に詰め寄りました。「理論はもはや人生そのものの一部になっているのではないですか?」と私は尋ねました。アル・マフムードは笑ってからこう言いました。「ラビンドラナートは正しかった。理論は人生の一部になったことは一度もない。そして、哲学を文学に持ち込むと、必ず『プラジャナン・シャクティ』は無力になってしまう」

それが彼の言葉だ。プラジャナン・シャクティ。創造の力。そして、彼の詩にはそれが溢れていた。セックス、土壌、飢餓、不正、裏切り、信仰、そして神話。それらが一つに溶け合い、忘れられない声となっていた。音の力と構文の奇妙さがあった。予測できないが、すぐにそれと分かる比喩があった。そしておそらく、だからこそ多くの人が彼を許せなかったのだろう。彼は彼らが期待していた詩人ではなかった。彼らが一度も入ったことのない教室から出てきて、聞いたこともない村人たちと話し、見たこともない女性たちにキスをした。彼は街を相続したわけでも、必要としていたわけでもなかった。そして街が背を向けても、彼は書き続けた。投獄、疎外、政治亡命、そしてキャリアの妨害を乗り越えて、彼は書き続けた。 1944年にベンガルがベンガルのままであるかどうかもわからないまま『シャート・シャゴレル・マジ』を書いたファルークの先人たちと同様に、アル・マフムードはベンガルのイスラム文学はまだ創造されなければならないという意識を持って執筆した。

私たちの多くにとって、それはソネットから始まります。

1960年代後半に作曲された『ソナリ・カビンのソネット』(1973年)の14のソネットは、現代バングラデシュ詩の規範においてあまりにも中心的な位置を占めており、かつてどれほど突飛なものであったかを忘れさせてしまうほどだ。これらの作品は、断絶、革命、そして過剰な修辞が渦巻いた10年間に登場した。しかし、そこには、抑制されながらも官能的で、地に足が着いた形而上学的な何かがあり、民衆の記憶と太古の飢餓に満ち溢れていた。アル・マフムードはこれらの詩を宣言文として書いたわけではないが、それでもなお、宣言文に匹敵する力を持っている。これらの詩は、個人的な勝利としてだけでなく、詩の形式は意味の付け足しではなく、最も親密な分身であるということを改めて思い起こさせるものでもある。

『ソナリ・カビン』では、ベンガルは地図ではなく、女性であり、豊穣であり、傷つき、反抗的な肉体として描かれている。それは、清潔で文明化されたベンガルではなく、キラット、シャバール、コル、ビール――先住民と追放された人々、森の住人と川の民――に満ちたベンガルである。神話のシャバール――ラーマーヤナで神話化された実在の部族の女性たち――は、ここでは信仰の対象としてではなく、聖典よりも土に近い、自然的な存在として再考されている。これは、サンスクリット叙事詩やバラモンの系譜が迂回してきたベンガルである。アル・マフムードのベンガルは、寺院や巡礼路の地ではなく、労働、飢餓、そして官能的な知識の地である。彼のベンガルは、イデオロギーではなく、肉体、川、そして記憶によって抵抗する。

ソナリ・カビンの詩については多くのことが書かれてきたが、それは当然のことだ。しかし、その多くは彼を田舎の詩人、「非実験的な現代詩人」、あるいはもっとひどいことに、懐古趣味の売り子と分類することで、彼を馴染ませたり、軽視したりしようとしてきた。これらは誤りである。ソネットを注意深く読む者なら、その緻密な構成、哲学的な力強さ、そしてシュールレアリスムに近い音域に気づかないはずはない。アル・マフムードはこれらの詩において、近代性から後退していたわけではない。彼は、自称都市前衛詩人たちが自ら無視するように訓練してきた言語と地理に、近代性を再び根付かせようとしていたのだ。

モダニズム、ロマン主義、叙情主義、土着性といった言葉はよく知られている。しかし、アル・マフムードはそれらを巧みに組み合わせた。彼は利用可能なあらゆる過去のもの――チャリヤパーダ、プーティ文学、考古学、部族伝承、プラーン・ルプカッタ、そしてベンガルの仏教史――から借用し、紛れもなく彼独自のものへと作り変えた。そうすることで、彼はベンガル詩に滅多に達成されないもの――重心――を与えたのだ。

これは抜粋です。全文はThe Daily Starとスターブックスと文学のウェブサイトでご覧いただけます。

サラーフディン・アユブ博士は、シカゴ州立大学刑事司法・哲学・政治学部の教授兼学部長です。著書に『ファラシ・タットワ, ポール・デ・マン・オ・シャヒティエル・アガスティヤトラ』(バングラ・アカデミー、2018年)などがあります。メールアドレス:msalahud@csu.edu

Bangladesh News/The Daily Star 20250830

https://www.thedailystar.net/books-literature/essay/news/sonnet-the-riverbank-remembering-al-mahmud-the-poet-3973871

関連