[The Daily Star]両ベンガル州は、激しい動乱の時代を迎えています。両州で展開されている政治的出来事は必ずしも一致しているわけではありませんが、一つ重要な共通点があります。それは不信感です。人々はもはや指導者への信頼を失っています。社会の様々な階層で、人々は権力者に対して、それぞれ独自の方法で激しい怒りを表明し、「NO」を突きつけています。しかし、国家は「NO」を聞き入れません。伝統的な家庭における家長のように、反対意見を容認しません。権威を維持するために、愛情と支配を組み合わせた方法で人々を縛り付けます。時には優しく、時には厳しく。文化的な娯楽、さりげない脅し、そして配給や手当といった基本的な生活手段を提供します。こうした安楽な手段によって、国家は国民が従順で、沈黙を守り、不平を言わず苦難に耐えることを期待します。そして多くの場合、それは現実です。しかし、時折、例外もあります。そのような時、私たちは統治者たちのかすかな絶望感を目にするのです。彼らは扇動者、つまり国民の怒りを煽る者を探し出し、彼らを黙らせようとします。

西洋詩の魅力がベンガル詩に影響を与え始めていた。しかし、まさにこの10年間、ナズルル・イスラムは表現と文学的努力が抑圧され、作品は容赦ない攻撃と抹消に直面した。時を経て、少なくとも5冊の作品が発禁となった。『ジュガバニ』(1922年)、『バンガル・ガーン』(1924年)、『ビシェル・バンシ』(1924年)、『プロロイ・シーカー』(1931年)、『チャンドラビンドゥ』(1931年)である。インド亜大陸において、独立前も後も、これほど短期間にこれほど多くの作品が検閲された詩人は他に類を見ない。世界的に見ても、これに匹敵する例はごくわずかである。

声を封じる方法は数多くあります。最も簡単な方法は、相手を誘惑したり買収したりすることです。しかし、頑固で妥協を許さない人はどうでしょうか?彼らに対して、国家は別の戦略を講じます。彼らは追放を余儀なくされたり、繰り返し脅迫されたり、作品の出版を禁じられたりするかもしれません。これは、国や時代を超えて行われてきたことです。しかし、あえて「ノー」と言う人の意志を、抑圧はどれほどまでに曲げることができるのでしょうか?焚書、執筆の禁止、表現の検閲は、本当に作家の終焉を意味するのでしょうか?作家は、検閲が頭上に迫る中で、どのように日々創作活動を続けるのでしょうか?そして、こうした禁止令を課す人々を突き動かすのは、どのような思考なのでしょうか?本稿では、カジ・ナズルル・イスラムの生涯と作品を通して、これらの問いに向き合い、世界の文学検閲の歴史を辿り、抑圧と声を上げることのより広範な意味合いを理解していきましょう。

1920年代、カジ・ナズルル・イスラムの文学活動の最初の10年間は、ベンガル詩がモダニズムの到来を告げる時期でした。西洋詩の魅力がベンガル詩に影響を与え始めていたのです。しかし、まさにこの10年間に、ナズルル・イスラムは表現と文学的努力が抑圧され、作品は容赦ない攻撃と抹消に直面しました。時を経て、少なくとも5冊の作品が発禁となりました。『ジュガバニ』(1922年)、『バンガル・ガーン』(1924年)、『ビシェル・バンシ』(1924年)、『プロロイ・シーカ』(1931年)、『チャンドラビンドゥ』(1931年)です。インド亜大陸において、独立前も後も、これほど短期間にこれほど多くの作品が検閲された詩人は他に類を見ません。世界的に見ても、これに匹敵する例はごくわずかです。ベンガル詩は豊かな成果を生み出してきましたが、これほどの弾圧に耐えた詩人はいませんでした。なぜ国家は、言葉だけが唯一の武器である詩人、つまり創造主を脅威と感じたのだろうか? なぜ国家は詩人をこれほどまでに弾圧し、迫害したのだろうか? その答えを見つけるには、時間を遡る必要がある。

文学検閲の起源は古代ギリシャに遡ります。哲学者ソクラテスは知的共同体を築き上げましたが、後に国家に絶えず疑問を投げかけ、神々の至高性を否定することで若者の知性を「堕落させた」として告発されました。ソクラテスを告発した3人の中には、詩人メレトスがいました。プラトンは『エウテュプロン』(紀元前5世紀頃)の中で、メレトスを告発者の中で最年少と評し、ソクラテスは裁判前に彼のことを知らなかったと述べています。投票には500人のアテネ人が参加し、ソクラテスはわずか60票差で敗北し、220票の賛成を得ました。その結果、彼は毒薬を飲ませて死刑を宣告されました。

1616年、教会はガリレオ・ガリレイに対し、太陽が太陽系の中心にあるとする地動説の推進をやめるよう警告しました。彼が著した『二大世界体系に関する対話』(1632年)がきっかけで、彼は裁判にかけられました。最初は投獄され、その後8年間自宅軟禁状態に置かれました。公の場では、自らの信念を放棄するよう強要されました。しかし500年経った今、誰の真実が生き残っているのでしょうか?教会の真実でしょうか、それともガリレオの真実でしょうか?今日、メレトスとソクラテスのどちらがより尊敬されているのでしょうか?

ヴォルテールにも同様の運命が降りかかった。小説『カンディード』(1759年)と哲学論文『イングランド国民に関する書簡』(1733年)は、フランスの君主制と社会の時代遅れの慣習に疑問を投げかけたとして発禁処分となった。ヴォルテールはバスティーユ牢獄に11ヶ月間投獄され、後にイギリスに幽閉された。彼の生涯は、自らの思想と信念を守るための戦いであった。古代、中世、そして現代――それぞれの時代が、私たちにその例を示してくれる。国家は新しい思想に対して常に抵抗し、忠誠、服従、そして従順を要求する。抵抗し、屈服を拒む者は、デテヌス(拘束者)となる。

私たちはカジ・ナズルル・イスラムのタイムラインに直接アクセスし、彼とともにその時代の国際的な詩人について探求することができます。ナズルルはロシア革命の成功に深く感化され、彼の革命的な熱はムザッファル・アフメドなどの彼の親しい左翼同盟者によってさらに燃え上がりました。これらの影響が相まって、彼の著作にはプロレタリアの勝利への呼びかけ、革命の祝賀、そして大衆の解放への叫びが吹き込まれました。彼の作品で最初に発禁になったのは、ナバジュグ紙に以前掲載されていた社説集『ジュガバニ』でした。1922年10月27日にアーリヤ出版社から出版された『ジュガバニ』はすぐに標的となり、警察は出版社から直接350部を押収しました。注目すべきことに、ナズルルはここで抜け目ない戦術を用いました。『ジュガバニ』の出版はアーリヤ出版社の責任でしたが、ナズルルは自分自身を出版社として記載したのです。このようにして、彼は巧みに法律を回避し、出版社を法的危険から守りました。これは、検閲を逃れるために匿名で、またはクレジットのない出版社を通じて作品を発表したヴォルテールを彷彿とさせる戦術です。

1949年、東パキスタンで『ジュガバニ』は第二版が発行され、その収益は詩人の医療費に充てられました。コルカタでは、ナニ・モハン・サハの指導の下、ゾーラ・カーナムが出版者となり、ルプシュリー・プレスによって複数の版が出版されました。『ジュガバニ』はコルカタでは最終的に定期刊行されなくなりましたが、1世紀を経て、その社説はすべて世界中で入手可能です。このコレクションの永続的な発行部数と永続的な影響を考えると、ナズルルとその作品に課されたレッテルや制限がいかに限定的であったかがわかります。彼の社説は、一般的なステレオタイプをはるかに超えた作家であることを示しており、鋭い意見と、警戒心の強い社会批評家としての役割を示しています。時とともに関連性を失ってしまうことが多い典型的な新聞記事とは異なり、『ジュガバニ』に書かれたナズルルの著作は傑出しています。これらは国境の両側のベンガル人にとって等しく重要な意味を持ち、人種差別、地球温暖化、ベンガルの貿易の可能性、ベンガルのナショナリズム、反植民地主義などの差し迫った問題についての思考と関与を促しています。

あるエッセイ「ベンガル人の商売」の中で、ナズルルは読者に対し、劣等感を抱かずに自信を持ってビジネスを始めるよう助言し、「私たちの社会と生まれに根付いた、この醜い上下意識を、私たちは力強く打ち破らなければならない」と書いている。別の論説「なぜ私たちの強さは長続きしないのか」では、ベンガル社会の奴隷制への依存を批判している。「…なぜ私たちは臆病者のように立ち向かい、攻撃を甘んじて受けるのだろうか? 根本的には、理由は同じだ。私たちは召使いであり、従業員なのだ。他人のために働くことで地位を高めた国を一つでも挙げることができるだろうか? 10ルピーか15ルピーで、私たちは男らしさや自由を簡単に売り渡す。それでも、ビジネスに携わり、自立しようとはしない。この屈辱的な奴隷制が、私たちを弱さと屈辱へと貶めているのだ。」ナズルルの問いは、スタートアップ主導の今日の世界に深く響き、現代社会におけるその意義を再考するよう私たちに促している。

ナズルル・イスラムの重要な作品に関する情報はウィキペディアで閲覧できるが、特筆すべき本がもう1冊ある。『バンガル・ガーン』である。11の革命詩を集めたこの詩集は1924年に発禁となり、25年間公の場から姿を消していた。しかし、詩集の冒頭の歌「カラール・オイ・ロウホ・コパット」は、今もインドとバングラデシュ両国で反抗のアンセムとなっている。もし誰かに「どのベンガル語の歌が最も時代を超越した、力強い抗議のアンセムか」と聞かれたら、私は「カラール・オイ・ロウホ・コパット」と答えるだろう。チッタランジャン・ダスのような自由の闘士や指導者でさえ、獄中にあった時にこの詩からインスピレーションを得た。ネタジ・スバス・チャンドラ・ボースはディリップ・クマール・ロイに宛てた手紙の中で、自分もこの歌から力をもらったと述べている。独立以来、この歌は録音され、「チッタゴン武器庫襲撃」などの映画で取り上げられ、集合的記憶の中で響き続けている。 『バンガル・ガーン』の重要性は今日も変わらず、バングラデシュと西ベンガル両国における反抗の精神を象徴しています。『バンガル・ガーン』に収録された詩の一つ一つは歴史的な意義を持ち、この本はベンガル人にとって「赤い本」となる可能性もありました。しかし、この本がその地位を獲得できなかったことは、私たち自身の欠陥、そして究極的にはナズルルの遺産に対する深い無関心を露呈しています。

以前から、いくつかの詩と歌を『アグニビナ』第二巻として出版すると宣伝していましたが、結局『ビシャー・バンシ』として出版することにしました。諸般の事情により、『アグニビナ』第二部から『ビシャー・バンシ』に名称を変更し、いくつかの詩と歌を省略せざるを得ませんでした。『アヤン・ゴーシュ』という名の法が杖を振りかざす限り、いわゆる「反抗的」な詩節は収録しない方が賢明でしょう。

『ビシャー・バンシ』の発禁処分は、思わぬ幸運をもたらした。DM図書館のオーナーであり、本書の出版者でもあるゴパルダス・マジュムダールは、回想録『スマラン・バラン』の中でこう振り返っている。「結果的には幸運だった。『ビシャー・バンシ』は製本室に数冊保管されていたが、警察は発見しなかった。嵐のさなか、隠しておいた本はあっという間に完売したのだ。」

同様に、ナズルル・イスラムの他の著作、『プラレイ・シカ』や『チャンドラビンドゥ』も、出版からわずか数日後の1931年に発禁処分となった。この時までにナズルルは既に投獄されており、拘禁中に、他の囚人のためにより良い条件を求めて39日間に及ぶ過酷なハンガーストライキを行った。これは、彼が10年以上にわたり度重なる禁止と弾圧に耐えながらも、自分の信念を貫き通したことを意味する。国家の恐怖と検閲という武器も、真実に身を捧げた詩人の決意の前では無力に思えた。ナズルルとほぼ同時代人であったドイツの哲学者ヘルベルト・マルクーゼは、国家が検閲を実施する主な理由は3つあると論じた。それは、権力の基盤を守るため、批判的で鋭い思考を抑圧するため、そして国民から一律の服従を確保するためである。しかし、科学者、詩人、思想家がしばしば異議を唱える声として、権威主義の行く手を阻む厄介な障害として現れるのを目にする。彼らは権威主義に「ノー」と言い、全身全霊で抵抗する。イギリス植民地の圧制に抵抗したナズルルの39日間のハンガーストライキは、この抵抗の象徴と言えるだろう。著作が発禁処分になったにもかかわらず、彼は屈服を拒み、『ラジバンディル・ジャバンバンディ』(1923年)の中で自らの立場を明確に表明した。

「私は反逆罪で告発され、今日、王宮で投獄され、告発されています…私は詩人であり、創造主によって遣わされ、隠された真実を明らかにし、抽象的なものに形を与える者です。詩人の声を通して神は語り、私の言葉は神の真実の器です。これらの言葉は王の審判においては反逆罪とみなされるかもしれませんが、正義の光に照らせば、正義への侮辱でも真実への反抗でもありません。真実の啓示は抑圧されてはならないのです。」

ここに、どんなことがあっても真実を捨てることを拒む詩人がいた。彼にとって、至高の真実だけが究極の価値を持ち、その表現は避けられないものだった。いかなる束縛も彼を拘束することはできなかった。ナズルルの言葉と行動の中に、ソクラテスの時代から続く、時を超えた真実の探求の姿を見ることはできないだろうか。そして、この真実は――どれほど時の塵が積もろうとも――唯一の永遠の現実ではないだろうか。

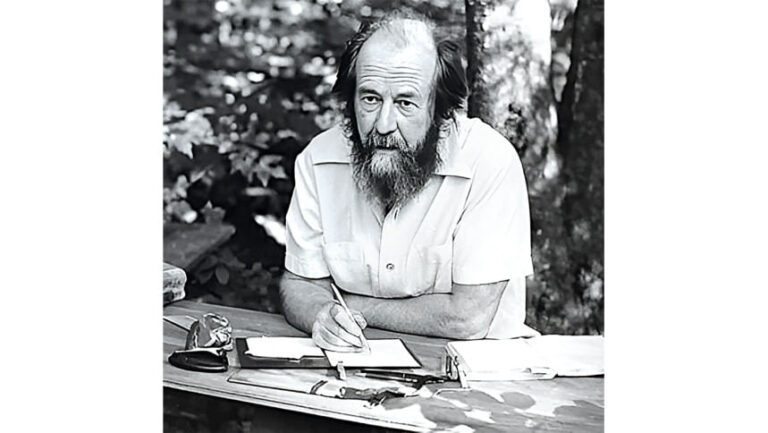

アレクサンドル・ソルジェニーツィンの『イワン・デニーソヴィチの一日』(1962年)を振り返りたいと思います。本書はスターリン体制の恐ろしさを露呈し、強制収容所生活の苦悩を描き出しています。イワンの物語は、本質的にソルジェニーツィン自身の遺言と言えるでしょう。彼はスターリンの気まぐれに従わなかった代償として、8年間強制収容所で過ごしました。その後、釈放後もカザフスタンの僻地で暮らすことを余儀なくされました。ニキータ・フルシチョフが政権を握ると、政治局内で『イワン・デニーソヴィチの一日』の出版をめぐって議論が巻き起こり、最終的に編集版が出版されました。フルシチョフの論理は、スターリン支配の残虐行為を暴くことにある、というものでした。しかし、フルシチョフは本当に作家の自由を望んだのでしょうか、それとも単なる政治的策略だったのでしょうか。皮肉なことに、このフルシチョフはボリス・パステルナークの『ドクトル・ジバゴ』(1957年)を発禁にし、ノーベル賞の受賞を禁じ、作家連盟から除名した。パステルナークは「祖国を捨てることは死に等しい」とフルシチョフに懇願せざるを得なかった。フルシチョフのソルジェニーツィンとパステルナークへの扱いは、永遠の境遇を露呈している。仮面の下には権力の顔が変わらず、詩人の運命は決まっているのだ。

ナズルルと同時代人であったロシアの詩人アンナ・アフマートヴァは、ソ連統治下の1925年から1946年にかけて、度重なる禁書に直面しました。作家同盟から除名され、政治的無関心と過度の神秘主義を非難され、最終的には共産党から「退廃的」とレッテルを貼られました。政治局員のアンドレイ・ジダーノフは、公然と彼女を「娼婦尼僧」と呼んだほどです。抑圧された生活を詩的に綴った彼女の『レクイエム』は、1980年代まで母国では出版されませんでした。

疑問は残る。詩人の運命は社会の変化とともに変化するのか?国家や指導者の交代は、国家の制約を変えるのか?答えは、どうやら断固たる「ノー」だ。例えば1982年、西ベンガル出身の左派詩人、スバーシュ・ムコパディヤイは、ソルジェニーツィンの作品を翻訳した功績により、西ベンガル共産党からネルー・ソビエト土地賞の授与を拒絶された。しかし、歴史は皮肉に満ちている。詩人を黙らせようとした支配者たちは現れては消えていったが、詩人たちの詩は生き続けた。ソルジェニーツィン、ナズルル・イスラム、アフマートヴァ、そしてムコパディヤイ――彼らは皆、言葉という遺産を通して生き続け、白紙の紙の上を舞い、何世紀にもわたって生き続けている。いかなる権力も、この真実の生命線を断ち切る力はない。

アルカ・デブ 氏は インスクリプト の編集長であり、『カジ・ノズルル イスラム'ジャーナリズム – 批評』の著者です。

Bangladesh News/The Daily Star 20250901

https://www.thedailystar.net/slow-reads/focus/news/forbidden-nazrul-3975526

関連