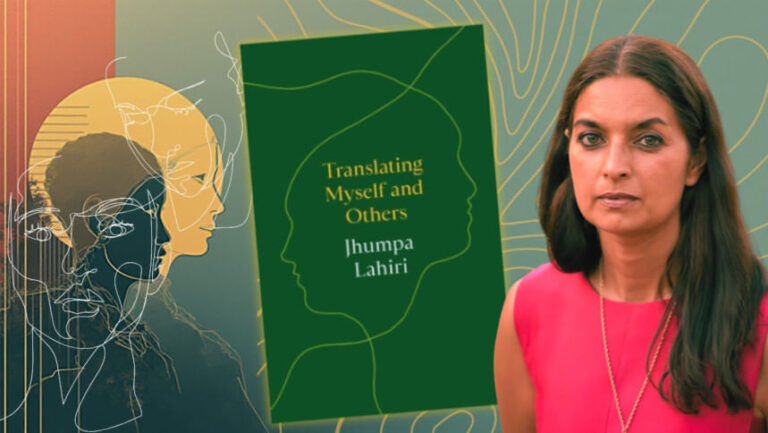

[The Daily Star]翻訳は、異なる文化と文学をつなぐ架け橋です。それは、ある国の文学の真髄を世界中に伝える媒体です。ジュンパ・ラヒリは作家として知られていますが、彼女は文学のキャリアの中で翻訳も手がけてきました。彼女は『自分自身と他者を翻訳する』の中で、あまり知られていない翻訳者としての自身の姿を綴っています。本書は、翻訳という芸術について語ると同時に、ラヒリ自身の翻訳者としての道のりについても深く掘り下げたエッセイ集です。本書の冒頭で、彼女は英文学の分野で既に成功を収めていたにもかかわらず、40歳にしてイタリア語を学び、執筆活動を始めた理由を説明しています。しかし残念ながら、やがてラヒリは、愛のために言語を追求することは、広く受け入れられている現象ではないことに気づきます。それでもなお、彼女はエッセイの中で、言語への情熱、翻訳者としての課題、そしてイタリア語作家として直面する拒絶について語っています。

ラヒリは作家兼翻訳家として、あまり人が通らない道を選びました。彼女は英語で作家としてのキャリアをスタートしました。40歳の時、彼女はイタリア語を学び、イタリア文学作品を英語に翻訳しました。やがてイタリア語に慣れてくると、ラヒリはイタリア語でオリジナル作品を書き始めました。やがて、彼女はイタリア語の作品を自分で英語に翻訳しました。ラヒリは、異なる言語で作業することへの快適さは、子供の頃に英語とベンガル語の両方を学んだバイリンガル家庭で育ったことに由来すると述べています。そのため、彼女は常に自分自身をまず翻訳者、次に作家として認識しています。学部生の時には、ベンガル文学作品を英語に翻訳しました。さらに、ラヒリは、イタロ・カルヴィーノ、ドメニコ・スタルノーネ、アントニオ・グラムシといった他の作家についても言及しており、彼らの作品がラヒリがイタリア語で執筆する上で影響を与えたと述べています。

ラヒリは、学校の課題で母の日のカードを作っていた時に、翻訳のジレンマに直面した最初の記憶を、何気なく語ります。彼女はカードの中で母親に宛てた敬称について、こう戸惑いを隠せません。「『お母様、母の日おめでとうございます』。私の母は『ママ』ではなく『マ』だったので、この部分は課題の中で私を困惑させました。」このジレンマは、学校で唯一母親を「マ」と呼ぶことで、浮いた存在と思われたくないという思いから生じます。同時に、ラヒリはずっと母親を「マ」と呼んでいたので、「ママ」と書くことで母親を不快にさせたくもありませんでした。この逸話から、ラヒリは翻訳者が選択に関して直面する苦境を浮き彫りにしています。翻訳者は、翻訳文の読者の文化的背景と原文の正確さの間でバランスを取ろうとするため、選択という行為自体が負担となるのです。

一方、翻訳者に対する読者からの様々な不満に応える中で、ラヒリは翻訳者に原文のエッセンスを維持するという過度な期待が寄せられていることを指摘しています。自身も翻訳者であるラヒリは、翻訳によって小説が被る欠点や不幸な損失を深く念頭に置きつつ、自身が直面する課題や岐路、そして翻訳者として言葉を選ぶ際に下す選択について説明しています。「翻訳とは、時に賢明に、時に不本意に、常に疑念を抱きながら選択することである」。私はこの言葉に最も共感します。学部生時代に翻訳の授業を受け、毎回1つのテキストを翻訳する課題が出されました。授業でのディスカッションでは、同じ文章でも様々な翻訳方法を提案し合いました。特に、ある単語に全く同じ訳語が他の言語に存在しない場合はなおさらです。ラヒリはエッセイの中で、この欠点について論じています。彼女は、そのような場合、翻訳者は、著者が選んだ元の単語や表現の本質を捉えるために、最も近い意味を伝える創造的な表現を選択する必要があると述べています。

結局のところ、この本はもっと自伝的な内容になるだろうと予想していました。しかし、本書にはラヒリの人生における断片的なエピソードが収められているものの、エッセイは逸話的というより理論的な内容になっています。彼女は翻訳の専門性に焦点を当てています。そのため、言葉遣いは堅苦しく、専門用語も登場し、読むのにペースを落とします。例えば第5章では、ラヒリは古代ギリシャ語で書かれたアリストテレスの『詩学』の翻訳を、イングラム・バイウォーターとS・H・ブッチャーの翻訳と比較しています。

さらに、ラヒリは自己翻訳者であることについての洞察を述べています。彼女は、他の作家の作品を翻訳する際には存在するルールや高い期待は、自分自身を翻訳する際には存在しなくなると述べています。原文の著者であるラヒリは、自己翻訳において基準を設定する力を持っています。幸いなことに、このルールは読者に広く認識され、尊重されています。その結果、読者は自己翻訳による翻案を快く受け入れるのです。

結局のところ、この本はもっと自伝的な内容になるだろうと予想していました。しかし、本書にはラヒリの人生における断片的なエピソードが収められているものの、エッセイは逸話的というより理論的な内容です。彼女は翻訳の専門性に焦点を当てています。そのため、文章は形式的で言語用語も多用され、読むのに時間がかかります。例えば第5章では、ラヒリはイングラム・バイウォーターとS・H・ブッチャーによるアリストテレスの『詩学』の翻訳を比較し、それぞれの翻訳者が用いた助動詞の違いについて考察と分析を行っています。さらに、ラヒリは英語、ベンガル語、イタリア語に加えて、古代ギリシャ語とラテン語も習得しています。そのため、ラテン語に由来する多くのイタリア語の語源について、その系譜を深く掘り下げています。これは、ラヒリがなぜイタリア語に親しみ、理解しやすい言語だと感じたのかを物語っています。つまり、本書は翻訳初心者にも、言語愛好家にも役立つでしょう。彼女のエッセイは、彼らにとってインスピレーションと指針となるでしょう。

タミナ・ホセインは、何よりもまず読書家であり、文学愛好家であり、そして作家でもあります。彼女と同じように文学について語り合うのが好きな方は、literary.ramblings.by.t@gmail.com までご連絡ください。

Bangladesh News/The Daily Star 20251106

https://www.thedailystar.net/books-literature/news/between-expectations-and-choice-4028031

関連