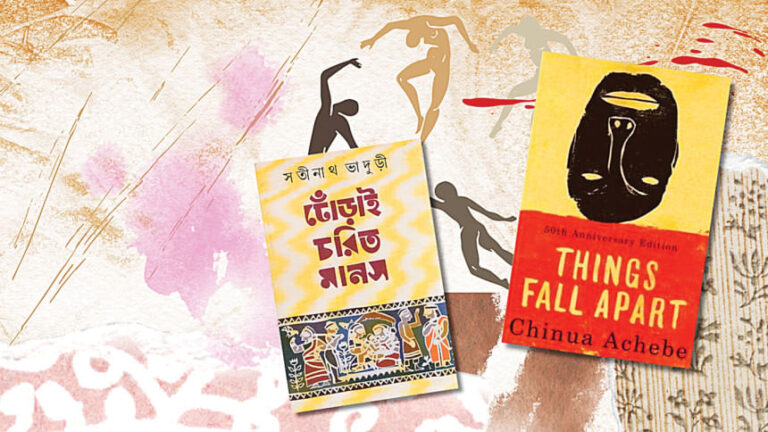

[The Daily Star]この記事の主題である二冊の本を私が読んだのは、20年もの隔たりがあり、全く対照的な意味で、まさに二つの重要な機会でした。一つ目は私にとっての目覚めでした。二つ目は…まあ、これもまた目覚めでしたが、全く異なる意味での目覚めでした。問題の二冊とは、サティナス・バドゥリの『ドーライ・チャリタ・マナス』(ベンガル出版社、1963年)とチヌア・アチェベの『モズ・フォール・アパート』です。その「重要さ」について深く掘り下げる前に、この二つの機会の違いを一つ指摘させてください。

『ドーライ』を読みながら、静かな孤独の中で、私は稀少な宝石に偶然出会ったような気がした。それは、誰の目にも明らかでありながら、広大で無名の書物の海に埋もれたままだった宝石だった。私と同じ感動を味わった人は少ないだろう。それは、私たちの土地に潜む、知られざる叙事詩への目覚めだった。一方、『モモタマ』は、既に西洋の輝かしい、世界的な評価の波に乗っていた。それは、植民地化された別の世界では、似たような叙事詩が十分に生き生きと展開されているにもかかわらず、ベンガル文学がいかに翻訳もされておらず、代表作も少ないかを思い知らされた。

90年代半ば、ビスワ・サヒティヤ・ケンドラのアブドゥラ・アブ・サイード教授は、BUETキャンパスに人を送って、彼が新たに結成した研究サークル「ビスワ・シャイティヤ・チャクラ」に私を迎えに来させてくれました。教授はそれをケンドラにおける研究サークルの最高峰と表現していました。私たちが読み、議論した数々の名著の中でも、『ドーライ』は最も控えめなタイトルでした。その素朴さと時代遅れさが、読むと最大の驚きを完璧に演出していました。

アフマド・マザールの反応はまさに私と共鳴し、それを裏付けるものだったのを覚えています。「この本を読んでいるとき、私は大きな恥ずかしさを感じました。なぜ私はこの小説について聞いたことも、読んだこともなかったのだろう?」

私はサティナス・バドゥリのファンになり、すぐに彼の他の作品も読み始めました。その畏敬の念は、私をいつまでも揺さぶり続けました。しかし、バドゥリをこれほどまでに高く評価し、彼の認知度が極めて低いことを感じながら、孤独な狼のような不安を抱えていました。ある日、それが現実になりました。

テレビで、シャウカット・オスマンは好きな作家について聞かれました。「ご存知ないかもしれませんね。あまり知られていない作家ですから」と彼は切り出し、「サティナス・バドゥリです」と断言しました。私は救われた気がしました。もちろん、その後、バドゥリの評価が文学界で高まり始めるのを見ました。

『モモタロス』については、アメリカに移住して間もなく、2000年代初頭に初めてその名を知りました。「ベスト100」をウェブで検索すると、アチェベの作品が常に上位に表示されました。興味をそそられ、何度か読もうと試みましたが、どれも他の用事で頓挫してしまいました。

そして2014年、アフリカ系ブラジル人の教育者(彼は興奮しやすい顧客であり友人でもあった)と、文学について刺激的な議論を交わした後、彼は私がまだ『崩壊』を読んでいないことに驚きを隠せない様子だった。すぐに読むように強く勧め、自分の本を貸してくれて、2日以内に読み終えるという約束を取り付けた。私はその約束に従った。それが大きな転がり始めた――それはまた別の機会に。ここで重要なのは、その転がり落ちる前に私の頭の中をよぎった考えだ。

2冊の本を読んだのは20年も前のことだったが、ミームの隔たりは瞬時に埋められた。『モモタマ・フォール・アパート』は、ドーライ・チャリタ・マナスを強く想起させた。「作者の不在!」それが最初の反応だった。ドーライを初めて読んだ時、まるで神の摂理のように、バドゥリという作家、あるいは人物像を全く知らなかった。『モモタマ・フォール・アパート』を読み始めた時も、アチェベと同じだった。どちらの作家も、読者の体験に自らの人格を介入させることはなかった。どちらの作品でも、登場人物は自立しており、物語は地域に根ざし、葛藤は生々しく内的に満ちている。判断力は欠如しているわけではなく、むしろ土着の道徳的表現によってのみ表現されている。グローバリティは、空間的にも時間的にも、厳格に遮断されている。

ガンジーがガンヒ・バワと呼ばれていることに気づかなければ、ドーライの時代設定を知ることは決してなかったでしょう。記憶が正しければ、イギリス領インド帝国については一言も触れられていません。『モモ』でも、オコンクォの旅の最後の一節まで触れられていません。異なる世界から来た読者として、私はアチェベの物語の歴史的瞬間についても全く知りませんでした。この作者の不可視性こそが、おそらくこの二つの小説を文学の最高峰に位置づける最も重要な要素なのでしょう。

次に認識したのは構造的なものでした。どちらの英雄も、世間知らずの出身で、ありきたりなヒロイズムを示し、似たような出来事に遭遇して亡命を余儀なくされ、新たなリーダーシップを発揮し、復興を求めて故郷に戻るものの、避けられない没落に見舞われます。その類似性は、まるで建築のようです。この類似性から、どちらかの作家が他方に影響を与えたのではないかと考えました。しかし、『モモ』がほぼ10年後に書かれたこと、そして英語圏のナイジェリア人が未翻訳のベンガル語小説に出会うことはまずあり得ないことに気づき、私は歴史的収束の可能性、つまり道徳的崩壊と闘う植民地化された世界の二つの意識に目を向けました。

彼らの鏡のような旅路をさらに掘り下げていくと、さらに多くの考察が浮かび上がってくる。二人とも、社会の悪徳を象徴するような家庭環境から生まれた。ドーライの母親の道徳観は疑わしく、オコンクォの父親はイボの価値観に反する人物だった。二人とも、受け継がれた恥辱を克服しようと尊厳と秩序を追求するが、結局は自らの道徳的立場を揺るがす行為に及ぶ(オコンクォのイケメフナ殺害、ドーライの反乱と暴力における不利な役割)。二人とも亡命生活に耐え、帰還するが、その帰郷は空しい救済に終わる。

こうした類似点の先には、二人のポストコロニアル支配者の間に、より予測可能な共通点が潜んでいる。それは、消滅しつつある先住民の秩序の記録、精神的指導者の衰退である。そして、これらすべてを包括する普遍的な現象――帝国は目に見えない重力であり、人格ではなく状態である――によって、彼らの悲劇は征服というよりもむしろ内なる腐敗に帰結する。

対照的な要素はここでは論じませんが、一つだけ言及する価値があります。それはタイトルです。アチェベは現代詩「再臨」から借用し、対照的にバドゥリは半千年も昔の叙事詩『ラムチャリトマナス』の古風で素朴な韻律を想起させます。一方は現代世界へと外向きに呼びかけ、もう一方は独自の民俗叙事詩の土壌へと降りていきます。

ドーライ・チャリタ・マナスが翻訳され、『モモタマ』と並んで世界的に大傑作小説の正典として位置づけられたら、どんな評価を受けるだろうかと、私はよく考える。群衆心理は予測不可能かもしれないが、私の個人的な序列では、『ドーライ』の方が数段高い。その静かな道徳的響きは、その名声をはるかに超えて広がっているからだ。

アリ・タレクイは、バングラデシュ生まれで、テキサス州ヒューストンを拠点とする作家です。英語小説『沈黙のエコー』(アローブックス/ペンギンランダムハウス、2023年)とバングラ語短編集『ソンタン オ ソンケター ウポコトハ』(ルーツ、2022年)の著者です。小説の執筆に加え、詩作、演劇や映画の演出、朗読も行っています。

イラスト:マフムダ・エムダッド

Bangladesh News/The Daily Star 20251115

https://www.thedailystar.net/books-literature/essay/news/two-awakenings-reading-dhorai-charita-manas-and-things-fall-apart-4035161

関連